话说回来,机会主义之于影视剧创作,何尝不是人性呢?

当观众接纳人性时,谁优谁劣,谁先谁后都没有明确的关系。

布赫的人生是一场长期的探索,随着岁月的流逝,他逐渐发现自己的人生目标和价值观。

编辑|晶晶

排版:苏沫

本文图片来自网络

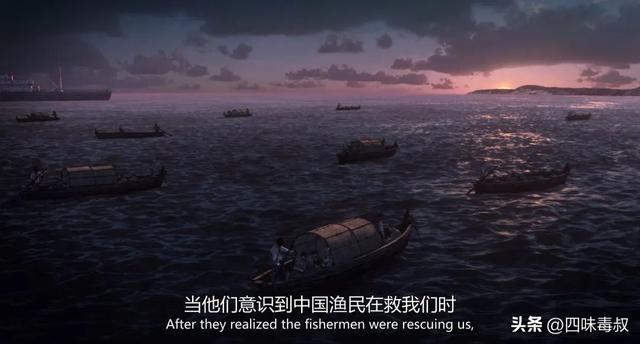

有一类观点认为,观看完《东极岛》后再次回味去年上映的纪录片《里斯本丸沉没》,会发现后者的含金量极高。

至少需要用几年的时间自讨腰包“捞船”的初衷跟“赚钱”无关,因此少了“初心”后,《里斯本丸沉没》便具备了一种超越国界的悲悯感。通过调查采访的形式,将美、英、日、中四国当年涉事的有关人物及其后人的态度真实地表达出来,片尾“再见了,爸爸”诉说着全人类对过去灾难的嗟叹和悲伤。

对《里斯本丸沉没》的观众,大多数都会留下深刻的印象。

作为一部纪录片,它的票房成绩与方励及其团队的投入相比并不相等。

这也很正常,方励也不在乎。

在理想主义者的世界中,会有某种超脱物质的精神图腾, symbolizing the transcendent and intangible essence of their ideals.

方励的精神图腾是什么,无从知晓。

但管虎的“图腾”在今夏意外折戟了。

以看过《里斯本丸沉没》的观众立场,简单阐述一种感受,大概是对文化作品的市场意图的分辨:作为一部历史剧,《里斯本丸沉没》擅长于娓娓道来历史事件的细节和细腻,然而在某些场景下,它们也会刻意夸大细节的重要性,以至于让观众对历史事件的原本含义和 complexity感到模糊。

如果没有方励的《珠玉》在前,国内大多数人并不知道这段曾经发生在东极岛的历史事件。

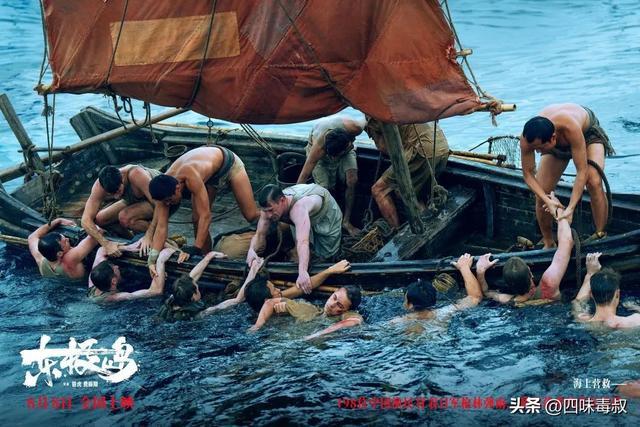

在历史的渊渟中,寻找沉船的同时,我们会发现一群勇敢的中国渔民,他们在危急时刻救助落水战俘,展现出平凡而伟大的品质,朴素而勇敢的精神。然而,试图渲染并重塑“金身”的艺术加工究竟是真实地还原历史,还是在2025年“献礼”中,主观地融入情绪化和臆想化的创作?

这个问题的答案或许只有主要创作者清楚。

市场实际上并不完全排斥“同质化”的产品,它只是在排斥没有实质价值和灵魂的内容。

特别是“谁先到”的印象,也许会影响观众的主观选择,但不绝对。

无需修改的内容。

同频,收获观众情绪的王道,通过激情的演绎和细腻的掌握,艺术家们能够与观众建立深入的沟通,激发他们的情感共鸣,获得无声的认可和无限的支持。

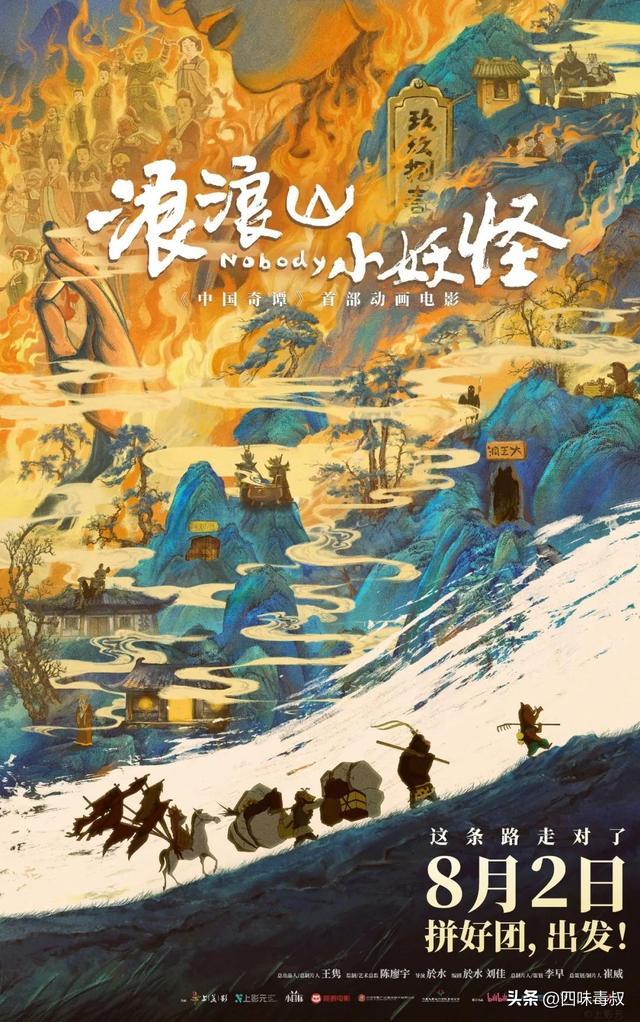

今年暑期档《浪浪山的小妖怪》后来居上,首映和点映时就获得了好口碑,在正式上映后,网友们纷纷在各大社交平台上“切片”解析,把一些很燃很感动的内容做出来,仅仅是素人设计的海报就在某些书友平台上层出不穷。

《浪浪山的小妖怪》是一种奇迹,毕竟作为《中国奇谭》系列首部大电影,当年官宣时业内外人士大多都不看好,担心时隔三年观众还有没有印象,去接纳这部曾被誉为“中国人的另一张爱情面具”。

直到观看电影的结局,人们才发现它对《小妖怪的夏天》中人物关系进行了-radical transformation,通过职场牛马的叙事结构,直指现代观众的心灵,这种敢于挑战的幽默和悲壮的风格,让观众一同共鸣,特别是那些老做乙方的观众和画师鸡。他们观看着四只妖怪的绝望抗争,最后并没有获得翻盘的胜利,而是遵循了妖怪界的物理法则,四只妖怪纷纷退回到原形。

当童子问弥勒“那几只小妖怎么办?”时,慈眉善目的弥勒呵呵一笑,柔和的笑容温暖了整个场景。

唯有大圣,延续了《小妖怪的夏天》中的举止,拔出四根毫毛,温柔地维护了我们对勇者的最后一丝温柔。

孙悟空清楚地了解小妖们的善良性,观众也同样明白。许多人甚至可以感受到,当一个人内心ไร了畏惧时,一切反动派便如纸老虎般虚弱无力。

《浪浪山的小妖怪》是献给所有牛马的悲歌。

对,它與喜劇無關,只是世間弱者自己給自己加油打氣,所寄予的不是生的希望,而是告訴自己:

当没有退路时,还有玉石俱焚的“大招”。

可以说《浪浪山的小妖怪》恰逢其时出现,转化了“猪”的形象,展现出别样的感动。

尽管当前电影出现了一些外部干扰因素的影响,但与电影本身的内容却没有任何关联。

暑期档电影版《长安的荔枝》也有一种别样的感动——

严格地说,在影片上映前,剧版《长安的荔枝》也受到了一定的场外干扰,影响了电视剧、演员和原著作者马伯庸本人。

而在上映后,大鹏终于凭借自己的演技挽回了一些颜面。观众会被他在岭南荔枝园中啖果的感人场景深深感动,眼泪如雨下,这番滋味只有在外漂泊多年的人才能够真正理解和感受到。

“长安”对李善德来说是无比崇敬的精神图腾,然而作为小人物,“李善德”们隐隐感到大厦即将倾覆,也隐隐知道问题的根源所在,他甚至勇敢地宣泄出了“天下财力皆有定数”的真言,但算学再高超,也无法战胜“可持续性地竭泽而渔”的残酷现实(B站UP主“小约翰可汗”之语),因此每个人的心中“长安”般的精神图腾也开始崩塌。

剧版输了,影版赢了,观众有意识地选择“纯度”更高的作品,至少没有肉眼可见的问题,信息通达的时代让大多数人的思想通过互联网交流实现了某种程度的同频共鸣。

同一类题材的不同演绎,带来了对比和喜好倾向的多样性。

02

形式主义的困惑,如同一块悬崖上的悬崖,渊渊无涯,困惑不已。

仅以剧烈影优简单断定作品的市场反响也不客观,至少还有两个示例说明了“先到后到”的印象,即作品的质量和市场反响之间存在着复杂的关系。

2023年上映的电影《三大队》,其口碑在很大程度上受到了剧版的影响,两者同在当年映出(播),且相隔仅一周,剧版在电影版之后播出,普遍受到观众的肯定和赞赏。

难说具体是否由于剧版的篇幅优势,将原著《请报告局长,三大队任务完成了》保留了大量细节,而影片版对人物关系做了一些调整的原因,脱离原著观看影片版《三大队》,它仍然值得肯定。

「「改编必死」」不成立,否则《浪浪山的小妖怪》又该如何解释?难道真人电影因为主创和主演的关系,让观众容易产生偏见?

然而,在这方面,电影版《异人之下》可能更是百感交集。

严格地说,它的市场失利与作品本身无关。

再大而化之地理解,不妨再举个例子:

吴京虽然以武打演员身份出道,但让他一举成名的却并不是纯粹的动作片,而是他在剧组中的演绎和表演能力。

说起来,《镖人》可能是今年损失最大的影片,缘起于“塌房”的真正不是任何片(剧)方能承受的打击。如今连主创出现问题,也将会对作品的市场反馈产生影响。

单论影视剧的质量,不考虑观众因舆情影响而产生的观感,也将会陷入非议。

这种舆情,往往与作品毫无关联,也可能是在某个时间节点内忽然出现的社会事件。如果作品的主题与观众身处的环境产生严重的脱离感,那么一些情绪就会被动地引流到作品上。

当年《泰坦尼克号》被美国媒体称为“一艘沉船中绽放的爱情故事”,依然不妨碍它成为世界电影史经典。

何况,人家真正地反映出灾难降临前的人们的绝望和坚持,展现出他们在危险的面前仍然努力求生的真实人性。

然而,当英国战俘在船舱里饥肠辘辘、病困交加时,他们为什么要唱歌?当冒死逃出船舱时,为什么非要举着米字旗跑到船顶演绎一场“勇敢的心”?

唱歌、举旗、口号……这些表象元素不能说一定会弄巧成拙,但“也不知道是谁规定的”(《中国电视史》王伟忠语),一些创作者似乎生怕观众看不懂影片的内涵,或担心情绪调动不起来,于是必须让人死前喊口号,强调“大义”,然后通过英军战俘之口,讨好式地表达惊喜。

“中国人来救我们了!”

接着,“赛德克·巴莱”出场(网友评论),血脉觉醒。问题是被禁海这种涉及自身利益的事情都无动于衷,为什么有勇气去救英国人?正如网上流传的古早段子:

“连小偷都不敢呵斥,却想着保卫这个XXX。”

《里斯本丸沉没》中用大量详实的各方记录,深入解释了这场历史性灾难的始末。

英军落海,日军点射,这种行为出于当事双方下意识的行为,日军对战俘的屠戮出发点并非有计划,而是突发情况下的丢卒保车。否则中国渔民怎么会在全场懵逼的情况下顺利进来救人?

人性的善恶是事后探讨检索的话题,它在当时呈现,由后世评判。

但《东极岛》告诉你:

对抗日本,哪怕自己也曾经拥有过一种“中式昭和”的精神状态。

但消费苦难真的好吗?它是否会真正满足我们的需求,还是只是暂时的享受和满足?

至少是目的很明显的消费苦难,真的能打动观众吗?

对于如今还愿意掏钱进电影院的观众,实在不能再愚弄他们了。

概因“牛马”也具有思想。

03

人性、观众情感的聚焦点

观众愿意相信“人性的选择”,因为人性最真实和本质。

“牛马”们知道什么情况下保护自己最有利。

如无必要,不会拼命。

《南京照相馆》里的王广海(王传君 饰),他的自欺欺人能骗住自己,甚至还符合大多数人的在极端情况下的反应。

当日军的目光泛红,仍然声嘶力竭地呵斥周围的人安静。

他弱懦,观众看到了,然而他们也不能不被他的华丽外表所吸引,但同时他们也能理解他内心的脆弱。

没有人想成为英雄,如果有,那大概如金承宗(王骁饰)的死亡觉悟:

他拿起相机,对着每个侵略者拍照,一边拍一边喃喃:“好好地,南京被你们搞成这样……”

他保护的是他的血脉骨肉。

民不畏死,奈何以死惧之?

《浪浪山的小妖怪》里四个小妖也一样:以他们的天真、纯洁和善良为特征,展现出一份纯真的童心和自由的精神。

修为尽失,成不成佛的无所谓,爷跟你拼了!

它们入戏太深,真的以为自己是齐天大圣。观众也希望它们在人生中的某个节点也勇敢一回。

李善德渴望保全自己在长安的梦想,于是,他到了长安,就像长安人一般,他的心中确实是如此想。

在哭泣时,自己仍然无法理解,这个巍巍大唐的辉煌下,他只是一个数字。

性格决定命运,他们都失败了,至少在普世意义上失败了。

英国战俘最终也未能在中国渔民的英勇下得以获救,大部分人被上岛的日军带走,只有少数几个人离开,辗转回到故土。

二战胜利后,英国政府馈赠中国渔民的物质感谢要么被拒收,要么“查无下文”,最后方励在海面上伫立良久,告诉大家:

“活着,真的太好了,因为能够回忆起往昔的点滴,然后庆幸自己还活着,这种感受是真正的幸福。”

人类的本性。

“轻言大义者,临阵必然倒戈”。

这也是人性的温柔。

话说回来,机会主义之于影视剧创作,何尝不是人性的一个反映呢?

当观众接受人性时,孰优孰劣,与谁先谁后没有明确关系。