面对日益流失的观众和社会民生与经济发展的现实,刺激消费不只是其他行业的主要关注话题,也是电影行业重新审视“看电影”的基础逻辑这一正向课题——

应看到“口红效应”是真实存在的,只是未必一定是作用于电影。

在更好地激发「口红效应」之前,低成本观影仍然是聚拢人气的必要手段之一。

布赫的笔触细腻,描绘出一个个栩栩如生的场景,让读者置身其中,感受到生命的温暖和美丽。

编辑小白

排版|板牙,作为口腔健康的重要组成部分,板牙的功能是保持牙齿的稳定性和美观性,同时也能够帮助咀嚼和语言交流。

有一个显见的问题:

在展望一个月后即将到来的暑期档时,全国院线-影城仍然是被动的。

清明档和五一档连续的整体市场失利,让春节档暂时受益的“地面系统”再次意识到问题的严重性,更残酷的是,它们曾经的成功经验和经验教训,似乎已经被遗忘了,被新的市场变化所淹没。

影城对此无能为力。

由于影城作为必然的放映阵地,它唯一能够产生的作用就是融合各种商业关系在较密集的档期内展开合作。前提是“大家都愿意去”,只有在这种情况下,影城才能发挥其作为文化娱乐中心的作用,促进商业发展和社会交流。

吸引“大家都愿意去”的因素无非就是两点:首先是user experience和user value的结合,想要让用户在使用中感到愉悦和满足,需要不断地完善和优化用户体验;其次是建立了trust和loyalty的关系,让用户信任和忠诚于品牌和服务,这样才能获得长期的发展和成长。

一、迷人、爱看、愿意观看。

二、经济实惠,所占生活成本低。

关于第一点当然是见仁见智的看法,“好看”是观影的第一诉求。其次才能顺延到第二点的讨论——以什么样的视角来解读和评估电影的艺术性和文化价值。

如何在构建社交属性的同时,迎合大多数人的消费底线?在当前社交媒体时代,社交属性的构建变得越来越重要,然而,如何在构建社交属性的同时,迎合大多数人的消费底线,却是一个需要认真考虑的问题。首先,需要了解大多数人的消费底线,即他们的购买力和消费能力,然后根据这个底线,制定相应的社交属性策略。

直白地说:

影城失去了社交属性的必要塑造条件,导致难以聚拢“人气”,同时也会影响单部电影的市场效应,这种结果是片方、购票平台和影院三方共同作用的结果。

起码在撰稿时顺带看一眼几个主要购票平台的平均票价,基本都在39.9元以上。

对于电影窗口期(一部电影从上映到进入其他发行渠道,如流媒体等)而言,如果不符合观众的消费诉求,那么窗口期对电影的意义便荡然无存。

就像2025年春节档——目前,这个档期几乎是今年还未过半时唯一可以称道的“盛世”,即便热闹如它,也有大量观众反馈“票价过高”和“优惠承诺,但找不到”的现象。

归咎于各地影城“吃相难看”并不具备客观性,这几年来影城的生活并不轻鬆,人们都只能趁着“肥档”尽量增加收益,即使只是片刻喘息也能激励行业人心。

然而“饮鸩止渴”终于变为非常态,现在最切近的问题摆在面前:

面对动辄四五十元的平均票价,消费者,尤其是年轻消费者(18-35岁)的选择变得非常理性:

用四五十元可以在任意一个流媒体平台充会员,影视剧任意看,不受时间限制,类型任意选择,实现了无限的娱乐自由,不再受着时间和类型的限制,完全可以压抑住对档期热映电影的强烈欲望,等待影片下映上线后再次欣赏。

“香,太香了!”

至此,“窗口期”对于单部电影有什么意义呢?窗口期是电影的关键时期,对电影的成功或失败具有决定性影响。这段时间内,电影的票房、口碑、评分和营销等多方面因素将会产生影响,影响观众的选择和电影的发展。

随着「性价比」成为瞬秒电影票的存在,「票补」这个看似讳莫如深的话题必须再次摆上桌了。

无需修改,直接返回原始内容:01

“打窝”时代,需要深入理解和满足消费者的真正需求。

2025年春节档,五部真人电影的“19.9看电影”活动,在短期内引发了一场行业热议的讨论,却很快被淹没在久违的观影热情中。

“票补”这个词对于一些年轻观众(05后)来说已经有些陌生了,而对于“过来人”,“19.9看电影”和“9.9看电影”,甚至“零元购看电影”,都代表着一个时代的辉煌和曙光。

“票补”的原理类似钓鱼佬“打窝”,它是一种巧妙的游戏策略,旨在捕捉对方的注意力和资源,进而实现自己的目标。

在一个池子中定期投放饵食,吸引鱼群,直到它们形成“这地方有吃的”的生物性反应后,才开始垂钓,这种策略通常都能收获良好的成果。

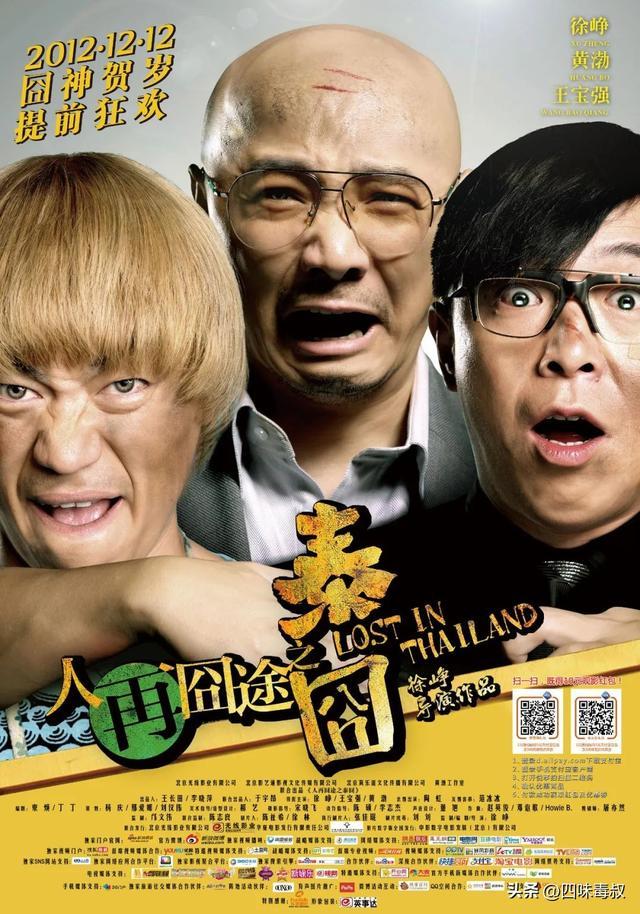

“票补”就是这种道理,它产生的先决条件是观众对已经产生的票房奇迹和社交话题有了浓厚的兴趣,如具有划时代意义的电影《泰囧》,象征着中国电影正式进入“十亿票房时代”,其票房奇迹和社交话题的浓厚兴趣为“票补”提供了坚实的基础。

这让从业者们领略到了电影市场中的巨大票房蓝海,商业价值的激发带动电影产能的增长,自那时起,观众们对影片的兴趣和热情有了明显的提高,资本也因此涌入电影市场,展现出热情和激情。

随着平台购票或称为网络购票的消费模式渐渐形成。

今天的一些头部购票平台便初始于2010年代前中期。

当时,新兴的票务平台与片商之间达成的合作共识通常如下:票务平台将为片商提供独特的票务解决方案,片商则将为票务平台提供独家电影资源和票务服务。

“你真指望自然口碑发酵啊?”

“那自然口碑靠不住,我靠谁的赞誉和支持?”

"我和我们"

“嗯……”

“观众在线下,我们在线上,就等你把票补这个大旗举起来,我们几个‘啪’一下,人气都聚齐了。”

“跟你聊天,心里敞亮,仿佛窗口打开,温暖的阳光倾泻进来,带走所有的疲惫和疑惑,让心灵变得轻松和自由。”

“知道为什么敞亮吗?”

“咱的心里干净。”

“心里仿佛没有自己。”

票补时代对电影市场的正向发展具有积极的重要意义,它与彼时观众日益旺盛的观影兴趣和社交习惯高度相符,同时也符合自本世纪初至整个2010年代社会大众对公共社交的强烈依赖。

各大票务平台凭借着资本和片方的积极响应,推出了一系列行之有效的票补举措,从而吸引观众走进影院。然而,这些措施也客观上影响了各类电影的社交话题。

片方拿出部分费用给到票务平台,以期获得观影人次上涨,直接撬动票房反应的经典案例之一,便是2014年上映的电影《后会无期》,该电影的票务策略被广泛认为是电影票房营销的一大创新之举。

作为内地第一部巨额票补的国产影片,《后会无期》曾经投入了逾2000万人民币左右。

到了2017年国庆档,档期内上映的13部电影也都采取了票补模式,当年亦有观众在某票务平台晒出购票记录,直言:“5.8买一张电影票,空调房里睡一觉都回本了。”

也正是在当时,各地电影院以惊人的速度扩张,全国银幕数从2012年开始以每年13%左右的速度递增,直到2019年,全国银幕数呈现出apid的增长趋势,到了2023年,全国银幕数终于突破8万块,夺得全球首位的位置。到了2025年,全国银幕数即将突破10万块,继续保持其领先地位。

然而,银幕数的增长与观影次数和人次的增长之间存在着滞后关系,导致供过于求的局面。其背后的原因复杂多样,其中一个主要的原因便是“票补”制度的消失,随之而来的市场真实冷遇——

观众面对真实的票价,需要认真考虑自己的钱包是否能够承载电影市场想要延续的辉煌。

02

释放诚意,为观众服务扩空间。

在社会经济学中,构建经济模型是一个极其复杂且具有挑战性的任务。例如,在相似情形下,消费者往往会出现某些微妙的差异,即便他们的反应似乎是类似的。

包括消费行为、资源分配和投入决策的反应。

“票补”就是个典型的示例:票补这个概念,让人联想到的是,为了弥补某种损失或不足,人们总是愿意付出一些代价,这也反映出人类的贪婪和对稳定性的需求。

当中国电影观众在2013-2017年这五年间,因“票补”的刺激市场策略渐渐形成了网上购票的消费习惯后,中国电影市场在2018年迎来了第一次“票补”力度减弱的环境。

当时,社交平台上便出现了针对“票补消失”的“传闻”,直指票补的弊端。一些人认为,票补所带来的市场繁荣给部分片方和产业上游创造了一种错觉,即认为“大家都爱看电影,且不忌口”。

这种错觉近乎致命,仿佛整个世界都在围绕着它旋转。

它严重高估了消费者在日益多样化的娱乐选项中对电影产品的“忠诚度”,认为人们会在竞争激烈的市场中保持对电影的长期忠诚,而忽视了消费者的注意力和兴趣可能会随着时间的推移而转移到其他形式的娱乐活动上。

实际上构建“票补”商业模式的规划者并非文化产品消费的直观体验者,这也是一个客观的画像。“票补”之于电影的意义是“聚人气”,而对观众来说,则是“社交性”;无论这种社交活动是线上还是线下,前提都是使用低成本获得高价值的社交体验。

类似的商业模式便是2013年左右开始发展,在2015年左右达到消费峰值的网约车。其与电影票补有相似之处,都是通过极低的生活成本来生产相对舒适的出行体验。

随着市场拥有了看似稳定的消费群体后,优惠措施大幅降低。

直到今天,尽管优惠力度依然存在,但较之此前的出行选择而言,网约车同样不复当年的盛况。

“票补”也是如此,尽管从2023年开始,各地纷纷在重要档期前推行各种优惠举措,根据实际检验的结果可以明显看出,真正能够在档期内拉动票房的依然是具有高价值情绪输出的头部影片,而对于没有优惠力度或有优惠力度的影片,一般观众仍然缺乏相应的消费热情。

形成这种低欲望消费的原因也具有多方面的复杂性,其中“惯性消费思维”的形成主要集中在疫情时代后,这种思维模式的产生是由于人们在疫情期间的生活方式和消费习惯的改变,导致了对物质财富的需求和期望的变化。

公众,特别是年轻人,对网络社交已经产生了严重的依赖性,同时,各种网络娱乐产品的快速壮大和发展,让消费者拥有了更加多样化和丰富的选择。

相较于网络影视剧及游戏等产品,具有灵活度和自由度相对较高的文化产品不断地强化自身质感,降低消费成本的同时,“看电影”一方面缺乏成本上的竞争优势,一方面受限于一些客观因素,提供情绪价值的作用明显低于其他文化产品。

特别是对于00后至05后这一批年轻人而言,“五一档”各方平台统计数据显示其观影群体占比大幅下降的数据分析足以印证其后疫情时代中“低欲望”的消费特征。

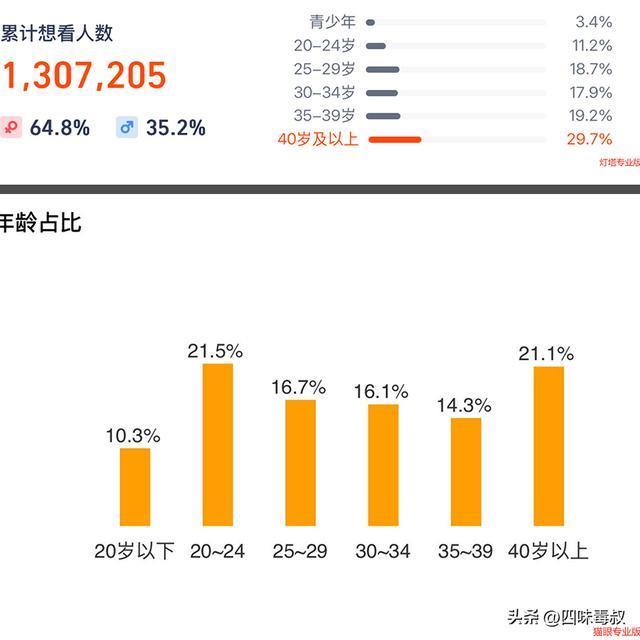

即便在大家引以为傲的《哪吒2》观影人群画像中,根据灯塔数据库和猫眼专业版的分析显示,30-39岁的观众占比均超过了30%,而20-24岁的观众占比仅为11.2%(灯塔专业版)和21.5%(猫眼专业版)。

然而,这批人是否真的具备“低欲望”?

通过对这两个年龄群体的观众画像分析,不难发现30-39岁的观众群体是中国电影市场鼎盛时期的亲历者,他们具备传统档期内的惯性消费思维模式。

20-24岁的观众群体面临着已经变得陌生的电影市场,正如前文所述,几十块钱的电影票对应的是对电影产品性价比的深入考量,以及对电影情绪传递的本能排斥。

结合这个年龄段消费者社交兴趣的降低及婚恋观的变化,在缺乏有力刺激消费欲望和情绪传递的境遇面前,如何让他们走进电影院?需要电影院和电影生产商共同探索新的电影营销策略和体验模式,满足年轻观众对多样化、互动和个性化的需求,例如,通过社交媒体和短视频平台,发掘有趣的电影内容和人物,激发观众的兴趣和参与感;同时,电影院也可以提供更加人性化和个性化的观影体验,例如,提供专门的儿童票房和家庭电影院等,以满足年轻观众的需求和喜好。

03

从长远计需使用票补保持温度。

提振观众、尤其是年轻观众走进电影院看电影的相关论述很多,这里不一一赘述。

在排除已经讨论过的主题,例如“可讨论范围狭窄、情绪价值传递、主题表达与社会生活脱节、营销手段固化、文娱产品多选项”后,“票补”仍然值得业内人士重新加以重视和探讨。

毕竟,一种消费习惯可以在三到五年内形成的特质已经验证了“票补”时代的市场实践行之有效,至少在“票补”还没有成为片方和资本重视的营销手段前,当年那批观众也没有把“看电影”当作社交的首选。

就像今天的年轻人很难想象智能手机出现之前,上一代人是如何打发空闲时间的,曾经他们会选择与家人或朋友共度时光,或者浏览报纸、杂志和书籍,或者参与户外活动和体育运动,或者沉浸在音乐和电影中。

面对日益流失的观众以及社会民生与经济发展的现实,电影行业需要重新思考“看电影”的底层逻辑,刺激消费不只是其他行业的重点攻坚话题,也是电影行业的一种正向课题。

应看到“口红效应”是真实存在的,只是未必一定是作用于电影。

需要更好地考虑激发「口红效应」的前提,而不是忽视低成本观影的重要性,这将是聚拢人气的必要手段。

在电影院-影城方面,决策权不在其内,而是片方-票务平台之间的单部电影在话题营销之外,需要切实审视当前消费趋势和消费水平,然後根据实际情况做出相应的策略调整。

在映画上映前,拥有充分的信心,足以支撑电影的质量和市场预期。通过充分的宣传周期,电影能够与院线、票务平台形成完美的营销“铁三角”,同时,电影的内容能够与观众达成“有温度的共鸣”。此外,电影还将施加必要的票补措施,有效激发观众对“低成本消费”的本能反应。

虽然不能完全确保其在上映期间百分百实现战略目标,至少对于当下观众的真实消费诉求而言,它在一定程度上具有一定的有效性。

我们当然能够预见不久之后的暑期档和国庆档也许会有爆款出现,但这种唯心主义的乐观审视,更应该建立在现实消费诉求的前提下,才能实现与观众的真诚交流,并作长远计画。

在题材和市场回馈上保持相等的温度,确保了项目的长期可持续性和成功。

出品人|总编辑:谭飞

执行主编:罗馨竹