工信部开始严抓智驾:为啥从业者却说影响不大

高阶智驾团灭,之后将只剩下辅助驾驶的可能性。

在前几天的上海车展上,以前狂吹高阶智驾、智能驾驶的车企们,这次态度却来了个180°的大反转,非常低调地宣称自己是辅助驾驶,人车共驾。

这背后,是工信部在前一阵给智驾行业的一记重拳:限制车企智驾营销的用词,收紧Over-The-Air(OTA)的审批。

公安部的道路交通安全研究中心也在自家公众号上发布了一篇推文,强调车企不能对智驾进行虚假宣传,如果因此引发了严重的后果,责任人将面临严厉的处罚,甚至可能会受到刑事处罚的追究。

趁着上海车展,我们采访了一圈智驾行业的从业者,有搞营销的也有做研发的,今天就跟大伙聊聊这个智驾新规,从业者内心的态度到底是什么?又会给车企和用户带来哪些影响?

虽然当前汽车工业界的宣传口径已经发生了显著的转变,但我们的采访对象中多位行业老手则普遍认为,这一新规的实施对现有的智能驾驶行业影响实际上是非常有限的。

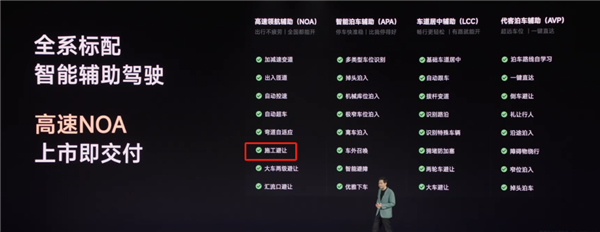

大宇是一个负责为汽车企业设计智慧驾驶宣传方案的客户经理,他对我们表示,除去明令禁止使用的术语,如智能驾驶、代客泊车、脱手脱眼外,对营销工作来说,目前的新规基本上没有产生实质性影响。

即使还在规划的新功能和产品违规了,直接更改名称便可解决问题。已经存在的功能除了名称变更外,只需要重新设计培训语言和宣传资源,成本相对较低。

大宇还跟我们说,从营销策略上看,车企们为了抢占所谓的用户心智和声量,大多都会选择卡着规则的红线做营销。

因此,即使是明文规定了不能夸大宣传,需要跟用户明确智驾能力边界,车企也会在设定各种前置条件的情况下,用不违反规定的方式来宣传自己能力的上限,而非下限。

大概率也还是会使用一些“没问题的小聪明”来夸大自己的能力。

对那些技术不是很懂的用户来说,仍然容易导致误解。在更为严格的规定出台之前,也很难对营销层面带来实质性的影响。

在逛车展中,我也感到,智驾功能的宣传尤其是今年车企和供应商比拼的重中之重。自从年初比亚迪引发了“智驾普惠”风暴以来,谁也不能停下,技术的厮杀已经升级到了白热化阶段,连最迟钝的合资车也积极向国内靠拢。

此时新规也只能给大家降降温下下火,让大家宣传的不要离谱,更多关注安全,倒还真不太会把大家整整一棒子都敲死。

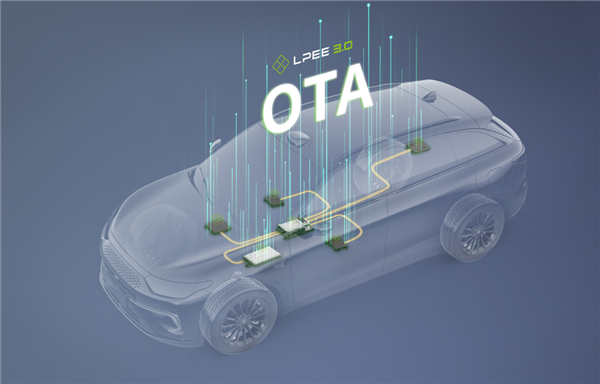

相比之下,新规对OTA的限制倒是立竿见影,也是我们真正能够实际感受到的部分。

新规落地以后,车企们对智驾 OTA 的速度将大概率变慢,智驾的使用体验速度也将大概率不再像之前那么快了。

小杨,作为一名为杭州某头部新能源车企提供智驾方案的工程师,对我们说,这次工信部的通知一出,会议一开,带来的最大的影响是原本规划的OTA更新方案被迫推迟,需要经历相关部门的认证和批准后才能推送给车主,并且,审核的标准将变得更加严格。

由于小杨的透露,相关部门在之前对OTA的备案要求虽然存在,但实际流程相对宽松,只要提交了备案材料几乎不会遇到审核问题。这可能会导致许多不太合法的后果产生。

为了提高智驾的舒适度,许多企业采取了让"脱手"和"脱眼"策略变得越来越宽松的措施。一些车型甚至长时间不看路、不扶方向盘,也不会出现明显的警示。

小杨曾经成功地编写过类似功能的更新备案材料,顺利通过了审核。

在这样宽松的审核状态下,许多车企会趁机抢先推出一个还不完全成熟的智能驾驶版本,或者组建 XX 早鸟团、XX 先锋团,邀请一小部分车主参与新版本的内部测试,让部分有着尝鲜精神的车主帮助测试和评估。

如果遇到了什么问题,通过hotfix也就是热更新临时修补,比如某车企的制动bug以及另一家车企的SR不显示车道的bug。

有一些bug与时间戳相关,过一段时间后它们就会大范围地触发,从他的角度看,这些问题都是非常低级的。但是在过去,汽车制造商们在发现问题后能够快速地通过一次更新来修复它们,通常不会引起较大的舆论关注就解决了。

然而,在OTA限制收紧了以后,每一次更新都需要备案和审批,更新的频率也被限制在最多一个月一次。因此,车企们必须小心翼翼地评估自己发布的版本,避免发布半成品或可能引发低级bug的版本。

这其实就是在敦促汽车企业不要生产半成品,而是要确保产品的功能完善。以前的做法或多或少,都存在某种试验性质的限制、将用户视为实验小白鼠的感觉。

虽然加强开发的速度会受到影响,但小杨认为,更加严格的要求对整个行业来说实际上是更加健康和可持续的。这种更高的要求也会迫使车企投入更多的精力和成本在软件测试和实际路况验证上,从而让大家使用的汽车更加安全。

而这或许也是这次新规可能会带来的最大的影响之一了。

许多兄弟或许会感到困惑,这为何好好的车头突然要整顿智驾,总的来说一定有一个合理的理由吧?

实际上,一切都有迹可循。

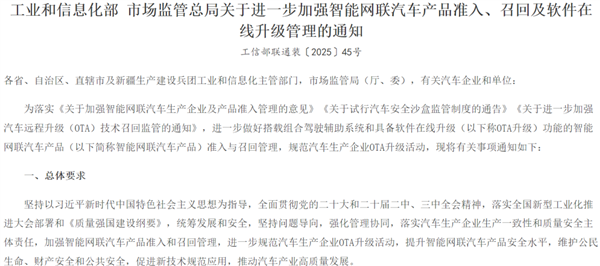

2月底,工信部和市监局发布了一个通知,敦促汽车制造商不要虚假宣传,也不能将用户视为试验品,推出半成品然后靠后续OTA更新来弥补。通知中用词温和,给人的感觉是仅仅是一种提醒和警告。

然而,通知刚刚发布没多久,3 月 29 日的晚上,小米 SU7 就在德上高速公路上发生了一起严重的交通事故。两天后,小米官方公布了事故的详细情况,疑似是因为驾驶员驾驶辅助驾驶系统时走神了,又碰上临时施工,导致无法闪避撞上。

事故的后续发展迅速发酵,导致一些朋友翻出小米汽车的发布会,指出你在宣传中明明声称可以识别临时施工,结果却仍然发生事故,这是否是夸大宣传的结果?

事故涉及司机生前对辅助驾驶的态度也极其信赖,对辅助驾驶的能力边界并不清晰,这也是当时舆论的主要关注点。

半个月后,网上开始流传一张会议纪要的截图,内容显示工信部与几十家家企业集体举行闭门会。会议的主要目的是为了落实前一个通知的要求,采取更加具体的行动。例如,车企将不能再使用“高阶智驾”的称谓,而需要使用更加明确的术语,如“组合辅助驾驶”等等。

随后就是我们开头说的,工信部就在官网官宣了这次会议确有其事,并且用词相比通知公布的时候明显严厉了许多。

同时,公安部的道路交通安全研究中心也明确强调了虚假宣传智驾的严重后果。里面还提到那次小米SU7高速的交通事故。

在一夜之间,所有关于高阶智驾和智能驾驶的相关术语几乎从汽车制造商的宣传渠道中消失,取而代之的是,辅助驾驶的概念占据了centre stage。

为了推动辅助驾驶系统的更安全和健康发展,在相关法律法规尚未完善之前,我认为相关部门需要更加频繁、更加主动地发挥指导作用,积极地推动各方的参与和合作。

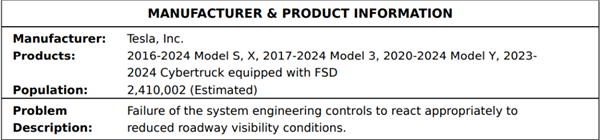

美国也有先例,例如特斯拉的FSD,在当时发布V12端到端版本时,就受到了美国国家公路交通安全管理局的特殊照顾。

2024年初,FSD V12版本推送,2024年10月,NHTSA即启动了一项对FSD在低能见度环境下能力的调查,涉及240万台车。

同年,美国国家公路交通安全管理员(NHTSA)甚至直接点名特斯拉,指出后者的许多宣传材料不符合实际的全自动驾驶(FSD)能力,可能会误导消费者。特斯拉需要进行正式的回应和澄清,否则将面临高达 1.3 亿美元的罚款。

在实施各种严格的测试、验证和事故报告流程后,特斯拉的 FSD 在海外虽然仍然被称为全自动驾驶,但版本已经从 V12 迭代到了更加强大的 V14;然而,后续的 supervised 后缀仍然保留着,因为相关规则确实不允许其去除。

谁敢冒头、谁敢夸大,及时地去点出来,让大家有所敬畏。

如果条件合适,也许有关部门可以牵头制定一个足够有分量的辅助驾驶评价体系,就类似于碰撞测试里的中期保守研报,还有续航测试里面的中国轻型汽车测试循环(CLTC)。

由于我们国家的辅助驾驶技术企业众多、技术名词也异常繁多,全球都认可我们拥有独特的优势。如果大家能达成一个统一的标准作为参考,那么在营销过程中也能够一定程度上减少水分的存在。

而我们,作为真正为辅助驾驶买单的用户们,在观看了上述那些事故、了解国内辅助驾驶行业的复杂环境以后,应该也能理解,即使车企们夸夸其谈,即使各种功能的进步已经接近真正的自动驾驶。

坐在方向盘前面开车的,我们需要依靠安全辅助驾驶能力来赌注自己的驾驶能力。短时间内,这种情况不会发生在别人身上,只会发生在我们自己身上。

在评价体系健全、监管的力度提升之前,千万不要过度相信任何品牌、任何形式的辅助驾驶,即使它真的非常好用。

责任编辑:落木