比亚迪在智能化上,想再赢一次?

“

进入新能源汽车的下半场,BYD是否能让市场相信:那个在电动化时代颠覆行业的领军企业,到了智能化时代依然具备重新定义规则的能力?

""

作者:主木 编辑:茯神 主编:九黎

早在2023年初,比亚迪董事长王传福率性直言:“无人驾驶是虚头巴脑的东西。”这番言论让行业对这家新能源巨头的智能化布局产生了一丝质疑。

然而仅仅两年后,比亚迪却以“全民智驾”战略高调入场,宣布将高阶智驾技术下探至10万元级车型,并计划在2025年实现60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾系统。

如此大的“战略急转弯”,速度上确实比同行快上太多,这也导致没有太多人愿意相信其智驾真实水平,毕竟在成本仍不是白菜价的现在,整车的价格一定程度还是代表了其智驾能力。

然而,近期比亚迪传出在新技术研究院完成新一轮整合,再度猛攻“智能化”,试图摆脱供应商将城区NOA做成标配。

在新能源汽车的电动化上半场,比亚迪凭借其创新技术,如刀片电池、DM-i混动等,夺得了全球销量冠军;然而,来到智能化的下半场,比亚迪又以“技术平权”为口号,试图通过垂直整合、自研技术、低价策略和全球化布局,重新定义行业规则。然而,这场战役远比想象中要复杂——它不仅需要技术的突破和创新,更需要一场认知革命,推动汽车行业的转型和升级。

无需修改,返回原始内容:01

比亚迪打响NOA高地攻坚战,标志着公司的创新驱动力和技术实力再次被激发。

去年,比亚迪先后孵化了天璇和天狼两个智驾团队。其中,天璇团队,由比亚迪自研感知小组负责人许凌云负责,专注于高阶方案的开发;天狼团队,则由比亚迪第五事业部前软件中心总监李锋负责,着眼于中低阶方案的推动。

然而到了十二月初,有消息传出,天璇团队负责人许凌云提出辞职,天狼、天璇合并统一为自研智能驾驶部门,由李锋负责。

据「零点十克」的消息,比亚迪最近期在智能化领域又进行了一轮技术研发和业务整合。

软件层面,原有座舱部门的2000余名员工(DiLink系统团队)全部加入了天狼团队,李锋主管负责超4000人的团队,全面掌握比亚迪智能化相关的所有自研软件业务。硬件层面,座舱、智驾域控相关硬件、底软等业务统一向规划院(已更名为新技术研究院)智驾中心负责人韩冰汇报,整合后团队规模超2500人。

毋庸置疑,如果融合举动属实,就将打破原有座舱与智驾系统之间的数据孤岛,实现对数据的更加有机的融合和共享,有利于构建“舱驾一体”的中央计算架构,实现算力池化和功能协同的深入整合。不过,“科技新知”向比亚迪方面求证后,对方暂未回应。

从技术角度来看,硬件开发与软件算法的深度耦合,不仅能在传感器融合、域控制器设计等关键环节形成闭环,还能够缩短30%以上的迭代周期。

实际上,从比亚迪2025年3月至今的落地动作来观察,自研的基于英伟达Orin N和地平线J6M平台的天神之眼C已经陆续量产上车,但更为高级的城区NOA功能仍然搭载来自华为和Momenta的方案。

天狼团队的目标清晰明确,即在今年实现自研端到端城区NOA技术的规模化生产。目前,基于双OrinX平台的端到端城区算法开发工作正在紧锣密鼓地进行中,预计将在今年第三季度,在出货量最大的天神之眼B平台上实现规模化生产的落地。

如果比亚迪能够实现端到端城区NOA量产的目标,那么有望复制其在三电领域的垂直整合优势,从而大大降低成本。目前,头部供应商,如华为和Momenta,已经将城区NOA硬件成本(含感知决策模块)压缩到5000元以下。相比之下,比亚迪的自研B平台目标是控制硬件成本在5000元以内。如果比亚迪能够在下一轮智驾大降价之前上车,那么就可以在20-30万元主力价格带中建立三到五个点的毛利优势。

然而,不能忽视的是,如果算法迭代速度不及预期,或者遇到“起大早赶晚集”的尴尬。可以预见的是,随着竞争日益激烈,从今年第四季度开始,城区NOA标配可能会成为趋势,而比亚迪的“攻坚战”,一定程度上也会对行业供应商和主机厂自研团队带来压力。

然而,即便拥有自主技术的优势,比亚迪仍然需要面对其他不可避免的挑战。

02

智能化认知急需扭转,智慧的力量正逐渐渗透到各个领域,然而,人类的认知能力却在日益受到挑战。

去年7月份,马斯克罕见地公开点评,称“比亚迪要快速改变方向,否则会有大麻烦”。这番言论实际上是对一些海外媒体引用比亚迪品牌及公关处总经理李云飞的观点,认为“完全自动驾驶基本是不可能实现的”。此外,还引用了王传福对自动驾驶的评价,表达了相似的看法。

其实早几年,比亚迪对自动驾驶技术的轻视是自上而下的。2023年初,王传福曾公开抨击“无人驾驶是虚头巴脑的东西”。然而,随着特斯拉、鸿蒙智行、小鹏汽车、百度等在自动驾驶技术上逐步加码,比亚迪终于意识到自己的短板。

自去年以来,比亚迪启动了一场自上而下的智能化“补课”战略,不仅宣布投入千亿巨资,还进行了组织架构调整和人才引进。然而,不管是合作还是自研,比亚迪当前最需要攻破的,还是消费者对比亚迪缺乏智能化的固有认知。

在前几年,依靠垂直整合的优势,比亚迪攫取了新能源龙头的位置,从三电系统到整车制造,它领先了大多数车企。但不可否认的是,它的智能化方面的表现一直不尽人意。

尽管比亚迪获得了全国第一张L3自动驾驶测试牌照,成功入选首批智能网联汽车和上路通行试点名单,但终究不是以智驾水平为基础的一家新能源品牌。从四代DM-i到云辇,再到五代DM-i,比亚迪的技术突破总是集中于以三电为主的汽车制造本身。

然而,在2024年比亚迪梦想日现场,王传福澄清了“自动驾驶都是扯淡”的言论,他重新强调了目前无人驾驶在法规和技术上都还不具备成熟的状态,但高阶智能驾驶竞速已经展开,比亚迪对此非常重视。与此同时,比亚迪在多个场合也开始强调“汽车下半场是智能化”的观点,表达了对智能化的坚定重视。

虽然显得有点后知后觉,但从比亚迪的布局和投入可以看出,内部对智能驾驶的态度不仅仅是口号,而是实践的结果。然而,在用户端,“低价=低质”的思维定式可能会成为比亚迪智能化尤其是智驾推广方面的最大挑战。部分消费者认为,10万元级车型难以承载成熟的智能驾驶技术,担心低价背后是传感器缩水、算法简化或安全冗余不足。

这种认知偏差不仅源于市场对智驾成本的误解,更反映出消费者对新兴技术的谨慎态度。这种谨慎态度表明,消费者仍然需要被证明,智驾平权并非牺牲性能的妥协,而是通过技术自研与规模效应实现的普惠。

消费者对一家汽车公司的印象并不是一朝一夕就能改变的。强化智能化能力和市场认知,比亚迪仍然有很多事情要做。

03

智能化下半场,展现出更加绽放的可能性。

可以预见,智驾平权只是一个开始。汽车智能化的下半场,不仅仅是技术的单一突破,而是技术生态、数据安全与用户信任的多维博弈。这个战役中,比亚迪面临着内外部的双重压力。

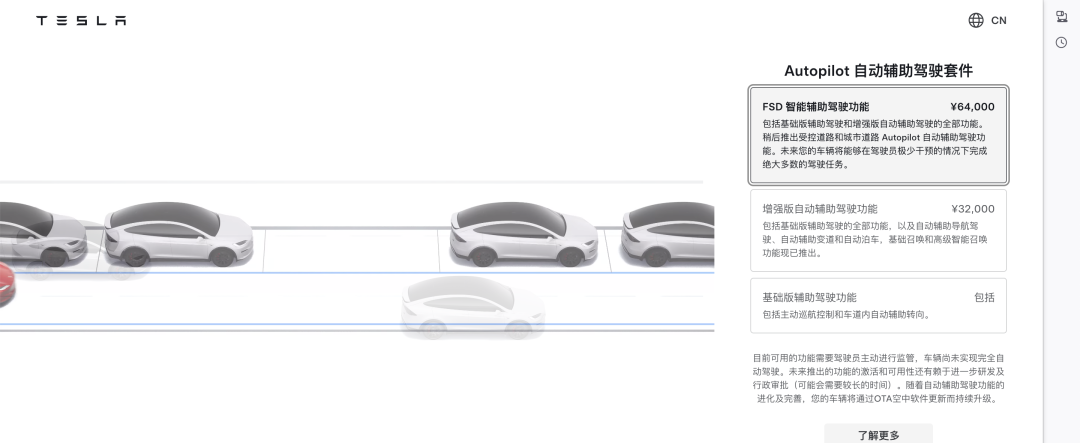

外部市场正经历着激烈的变化,特斯拉的FSD(Full Self-Driving)技术开启了全球扩张,小鹏的XNGP(Extreme New Generation Platform)持续推进迭代,华为的ADS(Advanced Driver System)技术快速更新落地。竞争对手在技术成熟度和用户口碑方面已经建立了时间上的优势。然而,市场也悄然发生着变化,“科技平权”成为各大厂商的宣传口号,高阶智能驾驶技术不再是高端车型的专属,开始逐渐渗透至下沉市场。

至于内部转型,从去年底开始的这轮变革,彰显出比亚迪智能化的野心和抱负。但是智能化也将是整个系统的成本增加一个重要因素,尤其是生态层面,产业链上下游的资源协同将形成差异化竞争的趋势。比亚迪想要确保低价车型的智能化体验,实现这个目标的一个关键便是完成从传统新能源车企向智能出行科技公司的组织架构、人才体系与研发模式转型。

智能化是比亚迪2025年的重头大戏,密集的团队整合凸显了智能化的重要性,对于蓄力冲刺的比亚迪来说是一件好事。但身处这个剧变组织中的员工,则将面临多变的阶段目标和更多的不确定性。

当电动化红利逐渐被“追兵”稀释,当汽车产业从“能源革命”转向“科技革命”,这家曾以垂直整合改写行业成本曲线的龙头,必须再次用“技术平权”的逻辑重构竞争壁垒。从刀片电池到天神之眼,从DM-i到城区NOA,比亚迪试图证明,智能化是可以通过自研体系和规模效应普惠大众的“刚需”,以满足广大消费者的需求,确保在“科技革命”中保持领先优势。

对于比亚迪来说,智能化的下半场或许不在于2025年NOA的装车率,而在于能否让市场相信:那个在电动化时代用“技术普惠”颠覆行业的企业,在智能化时代依然具备重新定义规则的能力,展示出其前瞻性的战略和技术优势。

当汽车产业驶入“双碳+智能”的双重变革期,比亚迪的转型或许不仅仅是为了再次夺冠,更是为了证明,在硬核技术与规模制造的交汇处,中国车企能走出一条不同于硅谷式激进创新的“务实智能化”之路。只是在这个过程中,压力始终伴随,考验着比亚迪的毅力和创新能力。

参考资料:

零点十克,《BYD智能化团队再次大调整》

智驾小强,《智能驾驶生死时速:比亚迪4000人军团打响NOA高地攻坚战》

电车通,《比亚迪发威了!整合两大自研部门,对智能驾驶的志在必得》

新智驾,《新智驾独家》:比亚迪十月智驾团队整合后,天璇负责人许凌云已请辞。