一家“不做机器人”的机器人公司,正把中国机器人卖遍“一带一路”

谁能让机器人“从没用到有用”、“从有用到好用”,谁就是今天的中国机器人领军企业。

“有用”并不是花拳绣腿,而是让机器人在全球范围内工业场景中大面积落地。它同时指向三条事关国运的进化:

当中国机器人产业不断进化时,它架起了一座座“技术与市场”的桥梁,中国机器人产业上下都得以不断进化。

当各式各样的机器人成为了智慧工厂的一部分,各产业从自动化向智能化的转型过程中,必要的“数智基建”才能不断加强和夯实。

中国人工智能产业在这一过程中获得反哺,促进了科技创新和产业升级。

这样一家“工业+AI+机器人”企业,既是中国多个产业升级所急需的灵魂企业,也是资本市场长期苦寻的优质投资对象。

胜美半子:从玩具到工具的生死一跃

一场由美国单方面挑起的违背经济规律的"关税豪赌"仍在持续,复杂动荡的国际局势下,中美科技战已出现一条清晰的路径——

当DeepSeek仅仅通过OpenAI的训练资金“零头”就能够开发出顶尖模型后,人们开始更多关注垂直场景应用和工具型产品。

谁能率先落地更多应用,构建更广阔的AI生态,形成市场、技术的正循环,谁就能在这轮科技战中赢得先机。

中国的工业实力是由AI在拥有巨大垂直行业场景化应用中发挥着重要作用的要素。谁能够率先充分发挥工业场景中不断生成的海量真实数据的价值,谁就在率先构建起不可复制的技术护城河中占据先机。

Please paste the text you'd like me to polish.

2025年3月,“具身智能”被写入中国政府工作报告,其定义是——能够理解、推理并与物理世界进行互动的智能系统。人形机器人是人工智能发展的高阶形态,也有可能成为AI的终极形态。

中美在人形机器人领域的AI超级终端交手中,中国已经在「落地场景」领域领先半步。

当马斯克的“擎天柱”还只能靠蹦迪跳舞展示自己的玩具属性,中国部分人形机器人玩家已率先触碰到“从玩具到工具”的拐点。

中控技术是指通过计算机与外部设备之间的信息交换和控制,以实现自动化、智能化和高效化的技术。

人形机器人作为一种商品,走向市场的关键在于有效地落地。事实上,远在大洋彼岸的人形机器人已经全面落后于“落地场景”。

美国行业老兵波士顿动力仍然坚持着象牙塔式的烧钱路线。在其独特的“Project to VC”商业模式下,谷歌曾经以30亿美元被套牢,硬撑了4年后,以9.21亿美元转手软银;软银则咬牙坚持了3年,终于将其出售给了现代集团。

三易其主,身价却节节败退的波士顿动力归来仍是“少年”:最新的ATLA将驱动方式从液压转向电驱,但实际作用呢?在波士顿动力2025年3月视频中,最新ATLA表演了和四年前颇为相似的“翻筋斗”,展现出对技术的坚持和不懈的探索精神。

波士顿动力,作为全球领先的高端运动品牌,始终坚持创新、激情和优秀的理念,推出了一系列极具吸引力的运动产品,让运动爱好者们感受到无限的可能性和挑战。

当前美国的“全村”寄望于马斯克的“擎天柱”。

但“擎天柱”2025年落地进展是:作为一款具有 revolutionary innovation 的新型高铁项目,擎天柱的2025年落地进展将推动中国高铁技术的又一次飞跃,实现高速铁路的智能化、自动化和可持续发展,开创了中国高铁的新纪元。

终于踮起脚尖走进车间了,开始在汽车产线部分场景中进行搬运工作。

表面看,工厂训练能够积累高质量、大规模的应用数据,打破“擎天柱”数据不足与实用性低下的顽疾,推动着数据驱动的智能化和自动化进程。

但在《星船知造》的观察中,“擎天柱”们小范围进入的汽车产线——仍然是一种“噱头”,连“替代”都谈不上:让造价高昂的擎天柱进行普通人工就能干的分拣工作,不仅仅是“机器人替人”的经济账算不过来,且其本质上干的也仍然是传统工业机器人就能干的活儿。

换言之,美国人形机器人还未在工业场景中找到其定位。

特斯拉,作为一家全球知名的汽车制造商和能源公司,已经在汽车、能源和智能家居等领域取得了许多成就。

率先触碰到人形机器人“从玩具到工具”拐点的是中国企业。

中控技术的“领航者2号”人形机器人已经完成了DeepSeek-R1测试,未来,这第三代“领航者”人形机器人将进一步整合DeepSeek的多模态模型Janus Pro,从而帮助机器人实现自然的环境感知和人机交互,2025年将在某大型石化企业实验室的高风险作业场景中实现落地应用。

《星船知造》注意到,与“擎天柱”为“讲故事”而进入的汽车车间不同,中控技术的“领航者”进入的石化化工场景属于流程工业,这种工业模式具有几个显著特性:

一是流程工业足够“深”,具备了复杂的技术需求和系统性结构。

它拥抱着海量优质数据。这与流程工业本身的特性紧密相连,我们以“领航者”进驻的石化化工场景为例:

连续性:流程工业生产工艺装置大多数情况下365天、24小时不间断长周期运行,且涉及上下游多套工艺装置的环环相扣关系。例如炼油的主工艺流程包括原油预处理、常减压蒸馏、二次加工(如催化裂化、加氢裂化、延迟焦化等)以及产品调合等环节,每一个环节的中断都会影响整个厂区的稳定运行。

复杂性:石化化工涉及复杂的物理和化学过程,需要精确控制温度、压力等参数;众多参数之间存在着 intricate 相互影响和关联关系,使得任何一个参数的变化都可能导致全局的变化,类似于牵一发而动全局。

石化化工场景的特性赋予数据时间序列性,使其以时间为主轴,连续不断地流入系统,密集、齐全和有效。这些数据对训练大模型至关重要,因为它们可以捕捉生产过程中的动态变化和复杂关系,并进行预测。因此,这类大模型不断进化的机器人不仅能代替人干脏活儿累活儿,还能进行智能预测维护、优化控制等高级工作。

二是流程工业足够“大”,在规模与复杂性两方面“大”。“大”在规模方面,流程工业的生产规模可以达到数十万吨、甚至数百万吨的水平;“大”在复杂性方面,流程工业的生产过程需要考虑多个因素,如原材料供应、设备配置、生产流程优化、废料处理等等。

一方面,流程工业市场规模庞大——化工、钢铁、电力、水泥等流程工业是国民经济的支柱产业,其产值占工业总产值的40%以上。如中国的石化行业在2024年实现营业收入16.28万亿元,占全国规模工业营收比重约12%。

另一方面,数字化升级的潜力巨大——仍以石化场景为例,其特性包括:

高风险性:生产环境中存在大量易燃、易爆、有毒有害物质,稍有不慎就可能引发安全事故,对人员、设备和环境造成严重的危害和损害。

高耗能性:生产过程需要消耗大量的电力、蒸汽和燃料等资源。

这意味着,流程工业的“机器人替人”既是危险环境下“以人为本”的刚需,又是通过数智化实现“降本增效”的必需。

中美科技战的关键时刻,中控技术的人形机器人“领航者”已率先踏入流程工业这个广袤的蓝海领域,完成了从“玩具”到“工具”的生死一跃。

不断延展定义边界的机器人企业,致力于推动人工智能技术的发展和应用,旨在为人类社会带来更加智能、更加高效的生活方式。

产业的兴起、壮大,从不曾是一蹴而就的。其发展的不同阶段,都需要不同“基因”的核心玩家,推动着整个行业的演进和成长。

越过“玩具到工具”生死线,只是人形机器人的千里之行的又一步。它指向的是整个产业已进入进化的新阶段——

从齿轮啮合到生态融合。

它同时意味着,中国机器人企业的发展轨迹正在不断演绎,从生产核心零部件的人形机器人企业到制造机器人本体的企业,再到完成场景落地的企业,这些企业的边界和定义仍在不断延展。每当企业接近、突破一个产业前行的关卡时,相关核心企业的热度也同步大涨。

谁能先一步发现那些属于未来的核心玩家,谁就将收获未来的奖赏。

以下是润色后的内容: 在这张摄影作品中,我们可以看到一幅温暖而宁静的景象。柔和的阳光照亮着天空,背景中的建筑物细节变得更加明显。摄影师使用的焦点和对比度让整幅图片变得更加生动,展现出城市的宁静氛围。

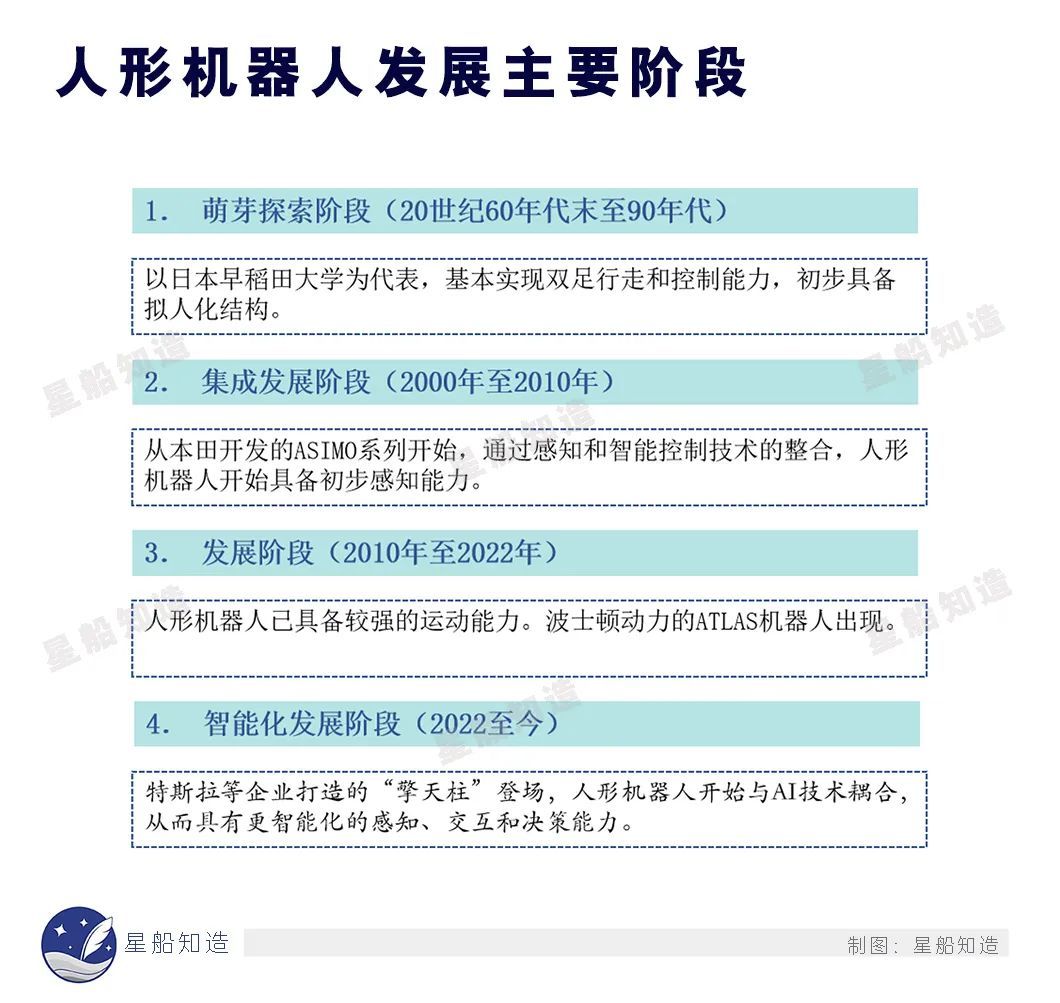

根据中国信通院《人形机器人产业发展研究报告》发展历程的分析,人形机器人已经历四个阶段:从最初的实验性研究到现在的商业化应用,这一发展历程中,人形机器人从未有的概念到现实的产品,已经取得了长足的进步。

人形机器人的发展主要阶段可以分为:早期阶段(1950年代-1970年代)、中期阶段(1980年代-1990年代)和现代阶段(2000年代至今)。早期阶段,人形机器人的主要目的是探索和研究,例如,1954年,第一台完全自动的人形机器人“Geordie”诞生;中期阶段,人形机器人的应用开始广泛,例如,1980年代,日本的“Honda robotics”推出了第一台 humanoid robot;现代阶段,人形机器人的应用更加广泛,例如,2010年代,Amazon推出了第一台家用人形机器人“Amazon robotics”。

从2022年至今的“智能化发展阶段”,也已历经三波浪潮,这三波浪潮中,备受资本青睐和大众关注的明星企业则有所不同:

2022年,特斯拉拉开了人形机器人概念股的序幕,产业链上层层加码的竞技游戏正式启动。

由于ChatGPT、DeepSeek等开创性的AI大模型尚未出现,人形机器人概念股2022年迎来井喷时,率先引爆硬件中的“机器人老三样”,即控制器、伺服电机和精密减速机,这三个关键组件的技术门槛和成本都很高,要求体积小、精度高、重量轻,同时抗摔耐撞。

部分相关企业一度热度大涨,股价呈现明显上涨趋势。

在传感器和轻量化材料等领域均有投资的相关企业;

生产高效、智能的机器人智能控制器的企业;

生产线性关节的企业,专注于设计和制造高效、可靠的机械关节解决方案,为客户提供优质的产品和服务。

旋转关节相关企业,旨在研发和生产具有灵活性、可靠性和高效性的旋转关节产品,满足不同行业和领域的需求。

空心杯电机相关企业;

滑动丝杠、行星滚柱丝杠相关企业;

在伺服电机、谐波减速机等领域,多家企业均在人形机器人的概念下展现出了不俗的表现。

到2023年至2024年,“AI+本体定义”的浪潮开始了。

市场的镁光灯开始更多打向人形机器人的“大脑”(AI)和“身体”(本体),这种融合的人机智能将改变我们对智能机器人的期望和定义。

在当前阶段,包括百度、阿里、科大讯飞等具有AI大模型自研能力的企业,均受到鼓舞,引发了一波的股票升值。

蚂蚁、小米、腾讯、美团、高瓴等投资方,也投入了智谱AI、MiniMax、零一万物、百川智能等AIGC独角兽企业。

机器人本体公司内部,优必选在该期间完成上市,而宇树则获得了数轮融资。

请提供段落内容,我将对其进行语言润色。

2025年,新的产业阶段到来,产业正迈向“应用场景开拓阶段”,踏上了一条更加广阔、更加多样化的发展之路。

《星船知造》看起来,这一阶段似乎是眼下产业的“两极分化”下的必然。

一头热:DeepSeek等开源模型激发市场对AI端侧应用的无限可能,具身智能也被列入政府工作报告,人形机器人迎来新一轮的爆炸式发展。本体企业继续高歌猛进,500万元起投的“宇树老股”异乎寻常地难以获取,预计估值从C轮的80亿元飙升至200亿元。

同时,以汽车企业为首的“工业派”和以互联网、电商为首的“科技派”也继续加码人形机器人赛道。

全球至少15家车企,包括特斯拉、长安、广汽、比亚迪、小鹏、小米等,宣布入局电动汽车领域;此外,蚂蚁、京东、华为、OpenAI、苹果等国内外知名企业,也采取大模型、投资等间接形式,赋能和支持电动汽车的发展,随后转向直接参与本体制造。

没有可供润色的内容。

一头冷:如前文所述,大洋彼岸主打“糊弄”——擎天柱们进入汽车车间,摆出姿势,仍然属于玩具范畴。

国内的2025年第一盆冷水,则来自创投圈。

2025年3月,金沙江创投总经理朱啸虎在接受媒体采访时表示:正批量退出人形机器人公司。退出的原因非常明确:“人形机器人容易翻跟头。”

朱啸虎指出,许多人形机器人企业客户集中在高校和研究机构的展示需求,而非能够持续创造价值的商业化客户。

创投圈的这盆冷水点出了产业热度下所有人都无法忽视的一个问题:当人形机器人暂时走过了硬件成本下降、大模型赋能的第一个关键期,想要继续走下去,就必须找到明确的商业化落地场景,以确保其长期可持续发展。

至此,层层加码的产业链条转动至“场景层”,逐步演绎出复杂的生态系统。

谁能让机器人真正“落地”,为客户创造真正的价值,谁就是新阶段的核心机器人玩家。

Please provide the paragraph text, and I'll refine it for you.

这是一位核心玩家,不一定需要亲自踏入“硬件”领域,但他必须具备让人形机器人从“无用”到“有用”的能力。

从这一角度看,中控技术已先行一步。它的机器人业务模式对大众来说相对“隐蔽”,在日常生活中并没有太多的交点,但是在幕后,它们已经为我们提供了越来越多的便捷服务,为我们的生活带来了越来越大的改变。

中控技术并不直接参与机器人硬件制造,而是与产业链相关企业合作,通过合作伙伴提供标准零部件、机器人本体等。然而,中控技术为机器人提供了流程工业的“落地场景”,并通过将机器人融入流程工业细分场景解决方案的核心,赋予机器人“主观能动性”,真正将其融入智慧工厂的结构中,最终形成生态。其中,石化场景的“领航者”即将加入这个生态。

无需修改,返回原始内容:pexels。

当机器人从产业链各环节“齿轮啮合”进化到产品、技术、商业化的“生态融合”时,一家能为中国机器人提供广袤落地场景的企业,已然演变为新阶段的核心机器人玩家。

而从人形机器人放大到整个中国机器人产业,再从中国机器人产业望向正在转型升级中的中国工业,展现出机器人技术对产业转型的深远影响和推动作用。

中控技术正扛起一场更加宏远的系统工程。

03系统工程:天下没有“难用”的机器人,任何机器人的使用都需要相应的技术支持和培训。

中控自1993年成立以来,以其深入流程工业自动化的技术和经验著称。然而,公司近年来正加速转型为工业AI公司,技术和业务范围的延展也渐渐展现出机器人的影子。

还能一出手就力压行业老兵,“胜美半子”?

随着技术的发展和智能化的趋势,中控技术(Control Technology)在各行各业中的应用日益广泛。中控技术是指通过控制系统对某些设备、机器或过程的控制和监控,实现自动化、智能化和高效化的技术。

相比美日欧,中国是工业后发国家。但是在几十年间,中国工业增加值从1952年的120亿元激增到了2024年的40.54万亿元,成为全球工业强国。

后来居上的秘诀之一是——中国在工业、科研等各领域,始终秉持“系统作战、战略先行”的重要理念。

1956年,钱学森主持制定了“十二年科学规划”,选择了原子能、导弹、电子计算机、半导体、无线电学和自动化技术进行重点突破,实现了新中国在七八年时间内跨入现代科学多个领域的门槛。

钱学森也因此被誉为“战略科学家”,因为他提倡的“系统论”强调了跨学科、跨领域的思维方式。简单地说,胜利不仅仅靠个人努力,而是靠系统的结合和协同。

当前的中国机器人产业已经来到了跨学科、跨领域的关键时刻。只有既具有机器人的专业知识,又熟悉各个落地场景行业的实际操作经验和know-how的企业,才能更好地带领产业前行。

中控“领航者”正是中控技术凭借自身对石化行业的积累,针对具体场景进行定制化技术开发,让人形机器人从“无用”到“有用”,领先美国半步。

对整个机器人产业的一瞥,中控技术则借助其“系统作战”能力,使形形色色的机器人快速融入智慧工厂,实现“从有用到好用”的转变。

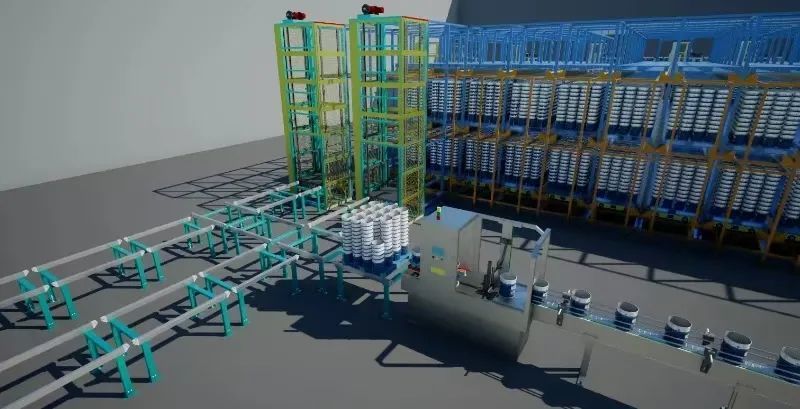

智能仓储机器人系统,源于中控技术的创新成果,旨在提高仓储效率、降低成本和增强物流智能化。

智能装备,包括机器人在内,正逐渐演变为连接数智化技术与具体工业场景的战略支点。

然而《星船知造》注意到:已在工业领域有广泛应用的各类机器人,还不够“好用”:

在工业与人工智能的交汇点下,大模型与机器人共同演进,理论上机器人不仅可以高效执行多种任务,还应该具备一定的认知能力,融入智慧工厂的生态系统中,成为决策的有力参与者。

然而,在实际应用中,如何让机器人与工业现场的具体情况相结合仍然存在挑战。例如,部分行业存在的工业数据小样本困境,工艺参数和设备之间的强耦合关系,以及工业现场复杂多变的实际情况和工艺知识——即使机器人落地工业场景,但无法“学习”、“理解”这些信息——

无论机器人硬件如何强大,也最终只能干些搬运之类的苦活,成为单一的“机器人替人”。

在流程工业中,多个领域都存在数据采集的难度。

化工生产中,高温高压或腐蚀气体等恶劣环境条件使得传感器安装和数据采集变得极为困难。

钢铁生产中,产品表面缺陷仍需要专业技术人员进行精准标注。

电力生产中,发电设备的运行数据会受到温度、湿度等环境因素的影响。

此外,精密减速机、伺服电机、控制器等核心零部件企业中,绿的谐波、汇川技术等不断突破“卡脖子”的技术瓶颈;本体厂商,如新松、广数、埃斯顿、埃夫特,以及人形机器人领域的宇树、优必选等,也逐渐发展成为了机器人行业的巨头——然而,产业内的不同企业各自制造了“外壳”和“骨架”,却很少有企业能够绘制出让机器人大规模落地的“整体蓝图”。

也就是说,一家既能发现宏观落地场景、又能让机器人具备场景“理解力”的企业,是当前产业和资本极度渴望的典型案例。

Please provide the text paragraph, and I'll help you refine its language to enhance its expressiveness without adding or omitting any information. I'll return the polished text as is.

《星船知造》在调研中发现,中控技术正凭借其强大的“系统作战”能力,逐渐解决了两个棘手的问题,让机器人从“有用”转变为“好用”。

这种“系统作战”能力,对“外”可以理解为“产业上下的协同作战”,即通过各个相关部门和企业之间的紧密合作,实现跨界共享资源和信息,提高生产效率和竞争力。

由中控技术领头,找到最合适的供应链伙伴,如底盘、传感器、机器视觉等,通过“定制+自研”模式,生产出满足客户需求和带来价值的机器人。

"内"可以理解为"机器人与多模块的协同作战":

中控技术深耕工业自动化领域,核心优势体现在智能工厂的应用中。中控技术的机器人能够与智能工厂中的各个模块进行紧密的集成,包括物流模块、安全模块、设备模块和人员管理模块等,实现工厂从“人盯机器”向“机器人盯机器”的转变。

通过产业上下的“系统作战”而生的中控机器人,正在融入智能工厂继续展开“系统作战”,推动生产效率的不断提高和智能化的深入发展。

中控技术全球制造中心,紧密集聚全球优秀的人才和资源,推动中控技术的创新发展和应用,提高产品的质量和性能,为客户提供更加优质的服务和支持。

系统作战:先看外。

中控技术实际上已经开始承担机器人产业内“链主龙头”的角色。

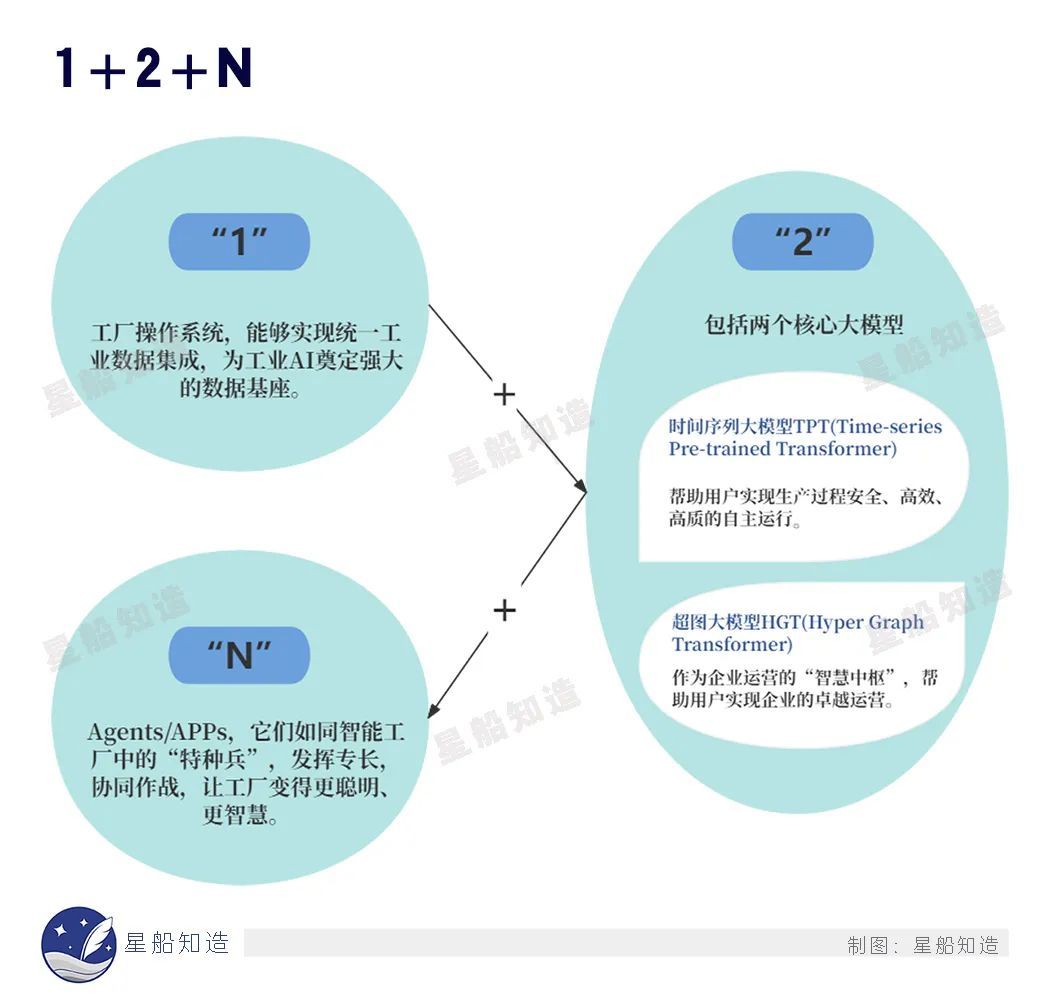

软件上:中控技术自主开发了核心算法和应用平台,涵盖了工厂操作系统、时间序列大模型TPT和Plantbot机器人解决方案等领域。

通过传感器技术、算法技术和智能感知等手段,将机器人技术和人工智能技术与现场实际场景紧密结合,实现更加智能、更加灵活和更加有趣的应用。

中控技术的创新之处在于,它是整个机器人产业中第一家将5T技术(自动化技术AT、信息技术IT、工艺技术PT、运营技术OT、设备技术ET)与机器人结合起来的企业,这样让机器人与现场实际生产运营实现了紧密的融合。

硬件上:中控技术采取了“不重复造轮子”的策略,选择与零部件、本体厂商密切合作,实现协同完成。同时,将部分数据和行业知-how(如中控技术在防爆、防辐射等领域的行业和场景理解能力)分享给产业伙伴,针对不同应用场景进行创新和优化。

这种“聚焦核心难点、不重复造轮子”的布局,也和华为、苹果等“生产性服务业”链头企业的惯用做法不谋而合,展现出一种相互学习和借鉴的精神。

华为并不自己去拧螺丝刀,芯片、手机、汽车等领域的关键技术都寻找代工合作伙伴,但最终通过核心技术的输出,激发产业链的协同创新活力。

中控技术的机器人策略,充分展现了一家机器人链头企业的智慧和战略布局:真正的产业革命,不需要每个环节从头开始,而是在既有基础上攻克核心难关,精心浇筑新的可能性。

请提供要润色的段落内容,我将对其进行语言润色,提升表达质量。

对「内」的系统作战能力。

许多移动机器人和协作机器人都遵循着“单兵作战”路线,例如,它们移动到某个地点搬运物品,或者站在某个位置进行分类处理。但是,中控机器人则走的是“系统作战”路线,能够与工厂中的“物流模块”、“安全模块”、“设备模块”等进行集成协作,让工厂从“人盯机器”转变为“机器人盯机器”。

以中控机器人在某氯碱企业的应用为例,中控机器人在生产过程中可对生产设备进行远程控制,实现精准的生产过程控制,提高生产效率和产品质量。

氯碱电解槽(拥有一百零四根盐水循环管、一百零四根循环碱管、一百零四根入槽盐水管、一百零四根入槽碱管、104对垫片,近5000根非金属四氟碱液管等)每小时人工巡检一次,工作量之大不仅如此,时间的压力还使得隐患的发现变得不易及时。一旦入槽盐水管堵塞或盐水和碱液循环管发生断流,将导致槽电压上升,轻则自动联锁跳闸,重则引发火警的灾难性后果。中控巡检机器人通过高光相机、激光雷达等传感器,应用特殊的视觉识别算法对软管断流进行检测,能够准确识别出断流的水管,预防相关隐患的发生。

这种将机器人融入整个智慧工厂,协同作战的典型就是中控的Plantbot机器人解决方案。这种概念可以这样理解:

Plantbot通过集成人工智能、物联网、大数据等技术与机器人技术,赋予机器人不仅仅是单独应用的功能,还使其能够与各种先进的生产管理系统进行交互、互相协作,构建一个完整、协同的系统。

基于中控技术的“1+2+N”工业AI驱动的企业智能运行新架构基础是Plantbot解决方案的应运之所。

中控技术基于“人工智能+数据”的概念,开发出了时间序列大模型TPT,今年将发布新版本,将生产运行PA(Process Automated)层面的软件重构,使得工业软件的形态将发生根本性变化,以“人工智能+工厂操作系统+Agents/APPs”的形式与机器人本体深度融合,为机器人注入“灵魂”,实现机器人更加智能、灵活、可靠的操作。

它们将共同勾连起AI到工业细分场景的“最后一公里”,实现智能化的全景式部署。

目前,中控技术已经推出面向20多个细分工业场景的机器人应用解决方案,涵盖了包括石油、石化、冶金、电力、造纸、医药等流程工业领域。

中控技术也是一家拥有全球石油巨头、化工巨头等多家行业头部客户的全球唯一机器人企业。尽管美国擎天柱还在炫耀自己的优势,中控机器人却凭借其“系统作战”能力,成功拓展到印度尼西亚、马来西亚、泰国、沙特等“一带一路”国家,实现了海外扩张的重大成就。

机器人的中控智能工厂解决方案已经成功应用于沙特阿美、日本三菱、泰国PTTGC、马来西亚恒源、巴西SENAI等国际高端客户,以及中石油、中石化等国内外石化化工巨头企业。

我们从几个行业头部案例来看:

Aramcobot:力压波士顿动力,斩获沙特巨头订单

沙特阿拉伯国家石油公司(简称“沙特阿美”)是全球最大石油公司之一。2020年,沙特阿美推出了一项创新技术,使用机器人来确定与量化甲烷的泄漏源,这样不仅提高了精度和安全性,还实时地提供了直观的信息。

中东土豪首先想到了名声响亮、善于宣传的波士顿动力。

波士顿动力立即前往沙特,一番细心的调研、考察和分析……操作如同猛虎般激烈后,合作最终宣告失败了。

从沙特阿美对中控技术股份有限公司总裁助理、机器人业务部负责人石莹的介绍中,我们大致可以拼凑出这样一个“美国机器人”水土不服的故事:

在沙特燥热的沙漠风沙下,波士顿动力的工程师无法接住沙特阿美石油工程师抛来的问题——

“这个地方存在明显的甲烷泄漏迹象。”

“甲烷是一种常见的有机化合物,化学式为CH4,常见于自然界的气体中,是一种重要的能源资源和温室气体。”

"我想使用吸入式传感器来进行探测,是否能够实现此目标?"

“吸?什么吸入的气息……”

波士顿动力的尴尬之处在于,它作为一家纯做机器人的机器人企业,难以理解客户现场复杂多变的行业情况,也无法准确判断客户需求的真实性和优先级。而那12个字的石油化工箴言—"有毒有害、易燃易爆、高温高压",则深深烙印在每个中控工程师的脑海中——事关安全,无容错之余。

只有那些同时了解机器人技术和炼油行业的企业,才能准确地将沙特阿美的实际需求转化为机器人语言。

2022年,沙特阿美机器人的订单正式交到了中控技术手中。

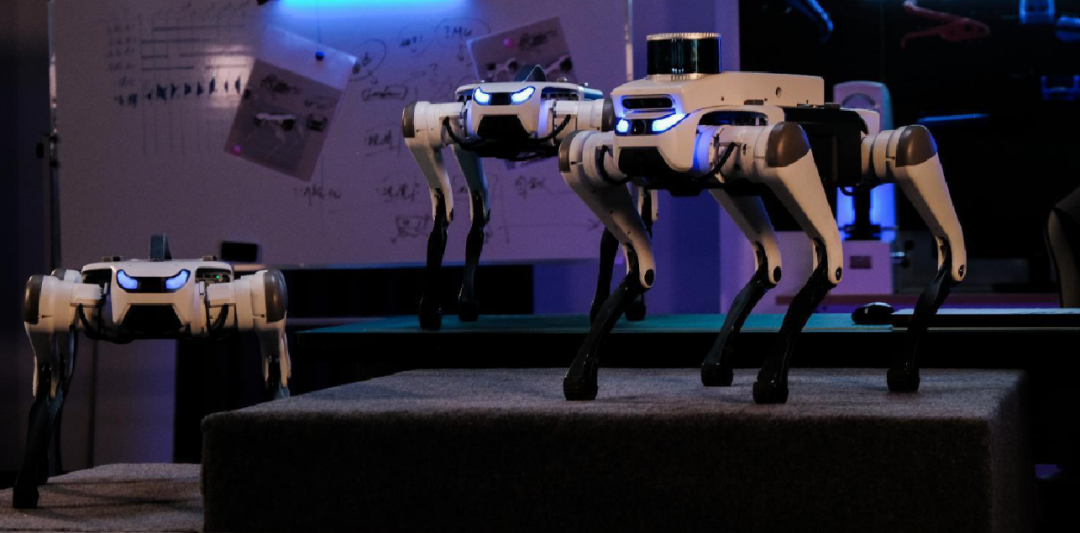

中控技术的机器人解决方案,通过5个传感器的精准监测,成功解决了现场泄露的问题,并将多种机器人产品,如轮式巡检机器人和四足机器狗等,融合于一体,结合沙特现场特殊的应用场景,构建出了一个完整的机器人智能巡检解决方案,这项解决方案目前已经成为中东地区的明星产品。

中控技术是指在汽车、飞机、火车等交通工具中,通过计算机和自动控制系统来控制和协调各个部件的工作,提高交通工具的性能、安全性和舒适性。

中石化推出全球首款「空中巡检机器人」,开创油气行业的新纪元。

在中石化镇海炼化,中控技术为危化品罐区打造了一款天上飞的防爆巡检机器人,不再需要人类爬上高高的罐体,实现了危险区域的24小时守护储存液化气的安全。

中国石化报:中国石化公司2022年报告显示,公司实现营业收入1.43万亿元,同比增长5.5%;实现净利润455亿元,同比增长10.5%。

这套中控技术的“飞索机器人+固定检测+无线传感”方案是业内的创新之举:该机器人将先进的机器人技术与物联网结合,中控技术以“人工智能+安全”战略为工业安全的升级树立了标杆。

中控技术的发展已经逐渐渗透到各个领域,如自动驾驶、人工智能、物流管理等领域,展现出其广泛的应用前景和潜力。

同样的创新也发生在氯碱行业,推动了生产效率和产品质量的不断提高。

中控技术的AI机器狗已经入驻杭州电化集团(简称“杭电化”)液氯厂房。在高温、高毒气体和复杂环境中,机器狗能够快速排查近5000根非金属四氟管是否断流,远超传统的人工巡检效率,实现了安全和效率的双重跃升。

中控技术的发展已经引发了广泛的关注,随着智能家居的普及,中控技术的应用场景也日益广泛,包括智能照明、智能门窗、智能音响等多种领域,这些技术的结合可以提高人们的生活质量和便捷性,同时也为企业和个人提供了新的商业机会和投资方向。

从上述案例可以更直观看到,中控技术的机器人战略路径:将基于智能化、自动化和人机协作三个方面,推动机器人技术的发展和应用,实现智能化的生产、生活和服务。

为融入解决方案的机器人找到庞大落地场景,只是排兵布阵的必要条件之一,旨在探索机器人在复杂环境中的实际应用价值。

充分理解客户需求,为解决客户需求对机器人进行“软硬”定制研发,是核心能力。

通过技术积累和创新,将机器人融入智能工厂,成为“决策”的一部分,才是真正的核心任务。

当机器人产业内的大多数企业仍然沉浸在“单点突破”的思维模式中时,中控技术已经迈出了“生态赋能”的新征程。

当其他机器人仍然是一丝不苟的“程序囚徒”,中控技术的Plantbot已经播下了一张“数智化”的网络,让机器人变身为能感知环境、自主学习的“智能行者”。

中控技术是指汽车中的自动控制系统,它可以自动控制汽车的速度、方向、加速和制动等性能。

从"有用"走向"好用"的关键节点上,机器人不再只是某个生产环节的工具,而是整个智能化工业体系的枢纽角色,扮演着连接生产、管理和服务的桥梁作用,提高生产效率、降低成本和提高产品质量,为企业的竞争力和可持续发展提供有力支撑。

而中控技术正是那个把这张复杂拼图拼起来的关键企业。

它并不生产机器人“爆款”,而是精准落点,将“定制”后的机器人融入一整套智慧解决方案,攻破石化、电力、钢铁等高壁垒领域。它不需要自己造完每一个零件,而是将流程工业中庞大的数据、知识、经验和系统能力转化为新的“工业水电煤”,发挥出巨大的效益。

在产业巨变的当口,中控技术凭借其独特的优势和潜力,跃升为链条上那个能够驱动全局、引领方向的“中控大脑”。

站在巨人的肩膀上,展现出非凡的视野和远见,拥有着前人未曾涉及的广阔天地和无限可能。

在工业AI机器人的竞赛领域,几乎没有人能够成功复制下一个中控。

由于中控站在「工」氏巨人的肩膀上,推动「AI+机器人」的发展。

30多年前,中控在杭州的DCS起步。30多年后,这家徜徉工业自动化领域的企业,正迈向国际化的工业AI征程。

表面看,中控的转型进入大模型和机器人领域,似押注了新赛道。但是,中控的底气实际上来自于它无法被复制的原因,同时也源于作为中国工业同步成长的企业——最自然而然的选择。

中控技术是指自动控制系统中的一种技术,旨在实现对某个系统或过程的自动化控制和监控。这种技术通常使用计算机或其他电子设备来控制和监控系统的各个部分,旨在提高系统的效率、准确性和可靠性。

三十多年前,中控肩负起了突破中国流程工业自动化领域的落后挑战,承担着为国扛事的重要使命。“为国扛事”本身就是中控的基因。

2007年,中控获得中国石化武汉分公司500万吨“油品质量升级炼油改造工程”的项目合同,标志着中控在炼油行业的又一重大突破。

标志着高端市场核心主装置DCS被跨国公司垄断的时代终于结束了。

三十多年后,当中国走完了西方几百年的工业道路,并成功跃升为第四次工业革命的引领者时,一家曾经勇敢地突破DCS“卡脖子”的中国企业,自然承担起了AI时代的重任——将人工智能、大模型等代表的科技力量与自己已有的工业知-how和经验结合,为我国新型工业化道路提供了强有力的助力。

这正是今天中控技术的使命。机器人不过是其新长征中最先被感知到的一个产品,标志着人类和机器之间的界限正在不断地被推挪。

此外,从技术路径看,自动化本身就是智能工厂运营的基石,机器人也是工业自动化中的一环。中控技术延展出了工业AI的机器人业务——无论从企业基因还是技术积累的角度看,这都是非常顺其自然的发展。

中控技术在智能家居领域的应用日益广泛,通过智能化的中控系统,可以实现家居的智能化、自动化和人机交互,提高家居的安全性、舒适性和便捷性。

中控丰厚的工业自动化家底,如何在机器人领域筑起护城河?

就凭一个字,“懂”。

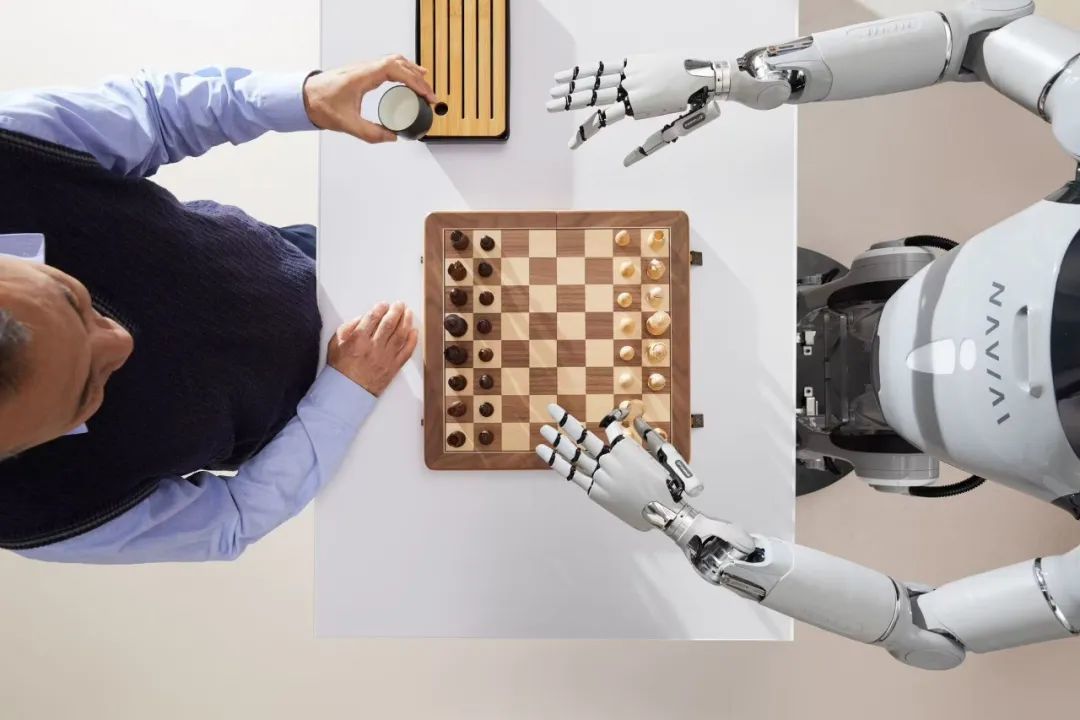

我们仍然以波士顿动力的“又一失败案例”为例。波士顿动力在成立后,首个项目便是基于机器人技术的高精度手术模拟器,这款产品的定位是“为外科医生提供一个实用且可靠的指导老师”。

然而,与波士顿动力大多产品一样,这款模拟器叫好不叫座——外科医生认为波士顿动力该向他们付费——逻辑很简单:没有外科医生,谁来告诉模拟器有关外科手术的知识呢?

换言之,机器人获得实际落地能力的先决条件是——拥有足够的行业知-how。

Please provide the text you'd like me to polish, and I'll do my best to enhance its expression quality without adding or removing any information.

行业知-how长期以来一直存在破圈的难题,工业领域尤其如此。

数年前,产业互联网的崛起曾经激发了互联网巨头的热情,他们纷纷带来了自己的“云计算+AI”强大阵容,豪言壮语声声嘹亮,宣称要通过这种结合来改变制造业的命运。但是,工业领域却存在着数以不计的“小样本困境”和“知-how”壁垒,让这些大厂的步伐一度停滞不前。

工业、AI、机器人似乎也将构成知識破圈的不可能三角。

流程工业领域内,中控已凭借30余年的积累和经验,打破这一藩篱:

控制系统是所有AI实施执行的硬件基础,它是AI的物理平台,决定了AI的性能、稳定性和可靠性,直接影响着AI的整体性能和应用场景。

中控技术年报显示,2024 年度,公司核心产品集散控制系统(DCS)在国内市场占有率达到了40.4%,实现了十四连冠,继续蝉联国内 DCS 市场占有率的第一名。

其中化工领域DCS(Distributed Control System)的市场占有率达到63.2%。

石化领域 DCS 的市场占有率达到 56.2%。

公司在化工、石化、建材、造纸四大行业的 DCS 市场占有率均居于榜首。

2024年,公司核心产品安全仪表系统(SIS)在国内市场中占有率为31.2%,实现了连续三年蝉联国内SIS市场占有率第一名的辉煌业绩。

真实数据的护城河——在数字时代,数据的可靠性和隐私保护已成为企业和个人最大的Concern。

硬件上,中控技术的仪器仪表业务板块涵盖了测量仪表产品、分析仪产品、智能控制阀等多个产品系列。

在软件上,覆盖了丰富的工业信息安全系统、数据资源系统、设备健康系统、产品研发管理及工艺设计系统、自主运行系统、质量提升系统、生产运营系统、安全优先系统、节能低碳系统、供应链管理系统、销售与服务系统等多个方面的系统。

依托广泛的用户基础和强大、完善的软硬件产品体系,以及累计运行在控制系统上超过100EB的庞大工业数据量——相当于连续录制约127万年的4K高清影像,中控技术现已成为拥有流程工业各细分领域数据极为丰富的工业实时数据公司。

在氯碱电解槽巡检场景中,通过长期收集关于电解槽运行状态的数据,涵盖温度、压力、电流、电压等多种参数,积累了丰富的样本,为机器人精准识别电解槽异常状况提供了有力的依据。

在与沙特阿美合作中,累积了海量的天然气场站环境数据和甲烷泄漏相关数据,这些数据对优化机器人检测算法和提升检测精度大有裨益。

流程行业是“数据密集型”行业,中控积累了大量流程工业的宝贵数据和行业know-how,这些基础性的成果正是中控率先在“工业+AI+机器人”领域取得突破的根源。中控的工业AI机器人因此能够顺利卖到多个“一带一路”国家。

可以说,中控三十多年的工业自动化家底正成为其在AI时代的“技术复利”,为其在智能制造、工业4.0等领域的发展提供了坚实的技术基础。

只有因懂客户的需求,才能成功地打捞出客户的真实需求。并且,凭借已有的庞大工业领域客户资源,为机器人找到丰富的应用场景。

由于拥有深入的industry经验,才能在识别需求后,巧妙地将机器人解决方案融合到实际应用中,为客户创造实实在在的价值。

如上文所说,目前中控机器人走的是“核心自研+供应链集纳”的路线。30多年工业家的沉淀是中控机器人的核心自研的绝对优势。这一优势同样体现在供应链层面——

中控凭借30多年积累了大量行业上下游供应链资源,这使得中控更易获得高性价比、高质量的机器人相关配套供应链。

中控技术正演变为机器人技术的创新驱动者和落地实施者,始终保持着不断的演进。随着更多的智能工厂解决方案融入机器人,并在多个工业场景中落地后,中国工业AI企业也将踏入新的蓝海。

尾声:更广阔的蓝海

就在这篇稿件行至尾声时,中控技术的无人配送机器人已深入泰国大型石化企业PTTGC,PTTGC工作人员不再需要每天骑着自行车在配送路上往返8次,极大地提高了工作效率和舒适度。

更多的好消息从阿拉伯半岛传来。基于前期和中控技术的成功合作,例如“轮式巡检机器人”和“四足机器狗”,沙特阿美现在正推进与中控技术的“空地一体”机器人联合开发项目。

沙特阿美相关负责人时不时还会吐槽:“波士顿动力啥也不懂。”

中东土豪的弃暗投明背后,是中美机器人企业截然不同的成长土壤——在这片土地上,中东的油气资源和政治稳定性为中东土豪提供了不可或缺的支持,然而,中美机器人企业的发展却是基于截然不同的土壤:中国的制造业基础和规模化生产能力为中美企业提供了强大的后盾,美国的投资环境和创新文化则为企业提供了激发创造力的土壤。

波士顿动力的机器人是实验室的产物,其成长的土壤随着美国产业空心化的不断加剧而日渐贫瘠。

中控机器人自诞生以来,就面临着市场的考验。它不仅在中国庞大的流程工业中检验自己,更是通过与国际合作的不断磨练,强化了自己的实力。

中控,始终与中国工业保持同步成长——

无论是过去的自动化时代还是当下的数智化时代,每一个新业务的诞生和延展都得益于中国极具战略纵深的肥沃工业土壤,这为其提供了坚实的保障和无限的练兵场。

最后,我们从流程工业的氯碱行业,简单展望下“工业+AI+机器人”的蓝海空间有多大。

在流程工业中,氯碱行业被誉为“化工之母”,其产品广泛应用于国民经济的多个核心部门,包括石油化工、电力、冶金等领域。

基于多个下游应用的扩张,中国氯碱行业2024~2029年预计复合增长率将达到9%——但在市场前景的确定性之外,还有另一深层逻辑:

下游的扩张与升级,必然向上游传导出对稳定性、安全性和可控性的极致追求。

杭州电化正通过中控技术打造的智能化解决方案,将传统生产流程推向高效与安全的双轨高速道。

根据测算,仅电耗优化这一项,每年都可以为企业节省数千万元;而智能连锁系统与早期诊断技术的结合,能够进一步减少每年数百万元的停机损失。

同步开启的还有产业链全球化的棋局:

随着氯碱行业下游建材企业在“一带一路”基建项目中展开激烈竞争,纺织巨头在东南亚建立了产业飞地,氯碱产品的出海通道正在不断拓宽:2024年,中国烧碱出口量创下历史新高。

更隐秘的趋势是“技术输出”——中控技术2024年海外业务收入7.49亿元,同比增长118.27%,AI+机器人的组合已經深入全球多个“灯塔工厂”,其中也包括氯碱行业的下游应用。

氯碱行业的进化,是中国工业智能化转型中的一块棋盘。在这片蓝海中,那些能够将人工智能嵌入生产线、以机器人重塑工业景象的企业,终将在产业升级的潮流中获得巨大的红利。